কোরবানি ঈদের কাঁচা চামড়ার মূল্যের ভয়াবহ নিম্নমুখীতা, অব্যবস্থাপনা, অতিরিক্ত মুনাফা লাভের বিষয়, অদক্ষতা, কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা নিয়ে মৌসুমী ব্যাবসায়ীদের ভীতি ও সিন্ডিকেট; এবং এর দরুণ সাধারণ জনগণের ক্ষোভ মিশ্রিত হতাশা যেন প্রতিবছরের নারকীয় দৃশ্য। উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেগুলো ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় ভাগারে, নর্দমায় অথবা নদীতে। আর সঠিক সংরক্ষনের অভাবে নষ্ট হয়ে যায় হাজারও মুল্যবান চামড়া। ক্ষোভে-দুঃখে কেউ কেউ চিরদিনের জন্য এ’ব্যাবসা থেকে ইস্তফা নেয়। কাউকে তার শেষ সম্বল বা পুঁজিটুকু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়; পথের ভিখিরি হতে হয়।

নাম-মাত্র মূল্যে চামড়া কিনে কেন চামরাজাত পন্যের দাম আকাশছোঁয়া ধরা হয়?

একবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে, পতোন্মুখ গার্মেন্টস ব্যাবসার বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়েছিল চামড়া শিল্পকে। সে জন্য সরকার চামড়া শিল্পকে ‘এমারজিং এক্সপোর্ট সেক্টর’ হিসেবে ঘোষনা (নেক্সট টু আর এম জি) দিয়ে সবচেয়ে প্রায়োরিটি দেবার পরেও বাংলাদেশের চামড়া সেক্টরের কেন এ দৈন্য দশা?

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এই শিল্পটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত ছিল। শিল্প কর্মসংস্থান তৈরিতেও বেশ ভাল ভূমিকা পালন করেও কেন পিছিয়ে পড়ল এ খাত?

চামড়াজাত পন্য রপ্তানীর বিপরীতে ১৫% পর্যন্ত ক্যাশ ইনসেটিভ বা প্রণোদনা ঘোষনার পরেও কেন আমাদের এই শিল্পটা দিনের পর দিন চোরাবালির গহীনে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে? কেন এই খাতের ভয়ংকর টালমাতাল অবস্থা?

কেউ এই সমস্যার গভীরে যেয়ে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা করতে চায় না। আপামর জনতা সরকার ও ব্যবসায়ীদের ওপর দোষ চাপিয়ে ক্ষান্ত দেয়; যেন এদের উপরে দায় চাপালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঈদের পর ঈদ যায়। জনগন কথা তুলে, আবার সেই জ্বালাময়ী বক্তব্য সবাই ভুলেও যায়। কিন্তু সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারে না। ফলশ্রুতি, পরিস্থিতি দিনদিন আরও ভয়ঙ্কর পথে অগ্রসরমান।

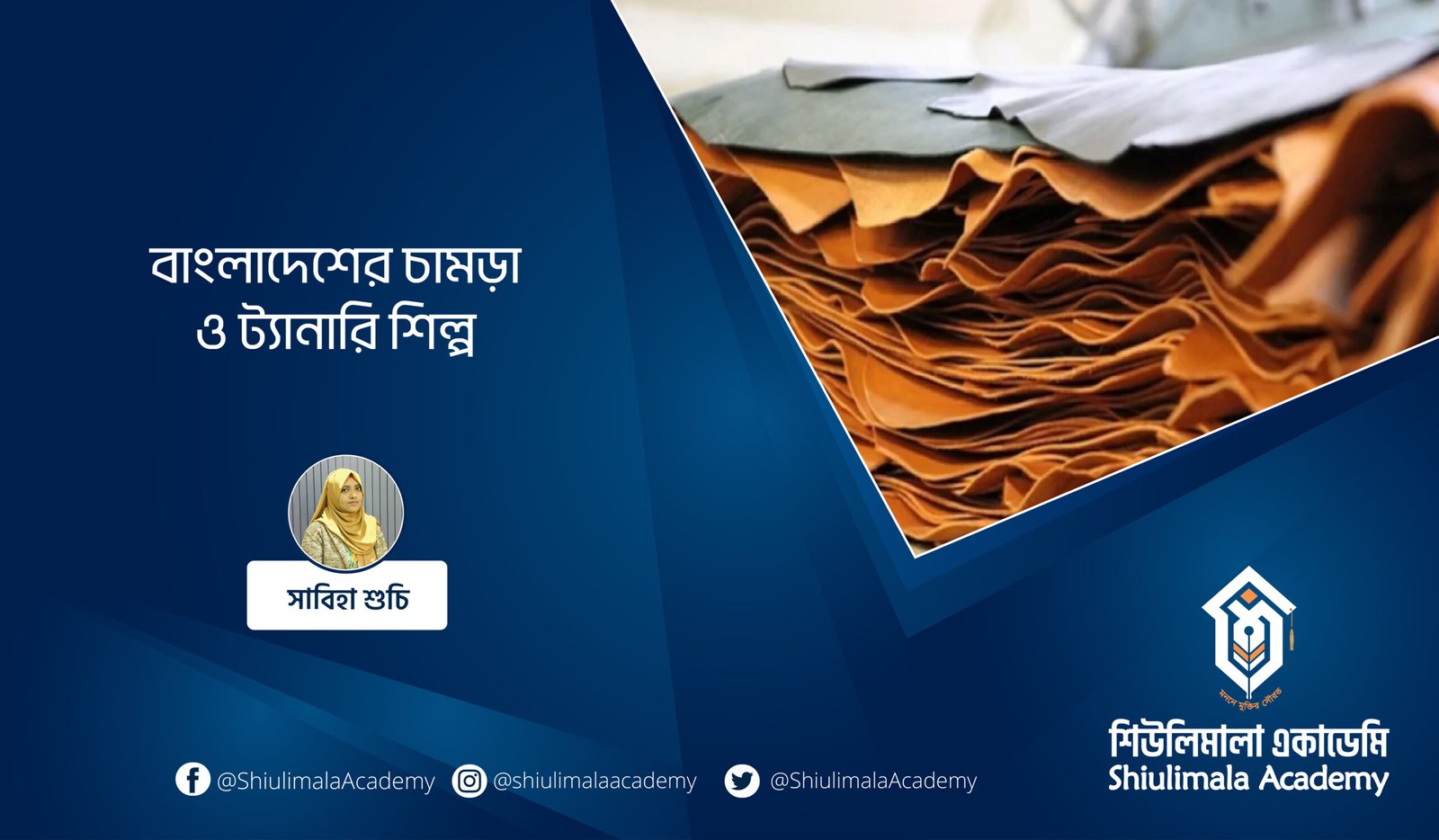

বাংলাদেশে এখন প্রায় ১১৩টি ট্যানারি রয়েছে যা প্রতি বছর ১৮০ মিলিয়ন বর্গফুট হাইড এবং চামড়া উৎপাদন করে। এছাড়াও প্রায় ৩০টি আধুনিক জুতো উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে যারা উচ্চ-মানের জুতো তৈরিতে নিযুক্ত। ২৫০০ এরও বেশি ছোট কোম্পানি বা উদ্যোক্তারা এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। বেশিরভাগ ট্যানারিগুলিতে যথাযথ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভিদ নেই এবং প্রতিদিন ২০০০০ লিটার ট্যানারি ফ্লুয়েন্ট এবং ২৩২ টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদন করে। ট্যানারি বর্জ্য রিসাইকেল করার জন্য নির্দিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োজন।

১৯৪০’র দশকে এক ব্যবসায়ী আর.পি. শাহা কর্তৃক নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশের প্রথম ট্যানারি স্থাপন করা হয়েছিল। ট্যানারিটি পরে ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬৫ সালে ঢাকায় ৩০টি ট্যানারি ছিল। ১৯৭০’র দশকে শিল্পটির উন্নতি ও প্রসার ঘটে।

যুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে, বাংলাদেশ সরকার ৩০টি ট্যানারি অধিগ্রহণ করেছিল। নতুন সরকার এই ইউনিটগুলির পরিচালনা একটি সদ্য গঠিত ট্যানারি কর্পোরেশনকে ন্যস্ত করেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব এবং দুর্নীতিমূলক আচরণের কারণে সরকারের উদ্দেশ্যটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে, সরকার ট্যানারি কর্পোরেশন ত্যাগ করে এবং বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প কর্পোরেশনকে (বিসিআইসি) এটি হস্তান্তর করে। এর মধ্যে তিনটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে দেওয়া হয়েছিল। উভয় কর্তৃপক্ষই ট্যানারিগুলি পরিচালনা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

২০১০ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২০৬টি ট্যানারি ইউনিট ছিল। এর মধ্যে ১১৪ টি বৃহত্তর এবং মাঝারি ইউনিট এবং শিল্প অধিদপ্তরে নিবন্ধিত রয়েছে। কিছু রয়েছে কুটির শিল্প ধরণের এবং সরকারের অনিবন্ধিত। ট্যানারি শিল্পের সম্ভাব্য দিক বিবেচনা করে, ৩৫ টি ট্যানারিগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছিল। এই ট্যানারিগুলি আমাদের কাঁচা চামড়ার ৬০% আন্তর্জাতিক মানের রূপান্তরে সক্ষম ছিল। প্রায় ১৯০টি ট্যানারি ইউনিট ঢকার হাজারীবাগে ট্যানারি এস্টেট নামে পরিচিত মাত্র একর জমিতে অবস্থিত। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের রেকর্ড অনুসারে ট্যানিং শিল্পে প্রায় ৬০০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিদেশি নাগরিকসহ প্রায় শতাধিক প্রযুক্তিবিদ রয়েছেন যারা বিভিন্ন ট্যানারিতে কাজ করছেন। ট্যানারি শিল্পে এখন পর্যন্ত মোট মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে ২.৫ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে সরকার অথবা ব্যাংক ফিনান্স প্রায় ১.২ বিলিয়ন টাকা। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং ট্যানারি ইউনিটে তা পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়াতে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তি জড়িত। ট্যানারি শিল্পে ব্যবহারের জন্য প্রায় ১০০ টি প্রতিষ্ঠান কেমিক্যাল আমদানি করে। আমাদের দেশে চামড়া প্রসেস করার কেমিক্যাল প্রায় পুরোটা আসে অন্য দেশগুলো থেকে। আর ভারত নিজের উৎপাদিত কেমিক্যাল দিয়েই চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সবচেয়ে বড় খরচই হলো এর কেমিক্যালের। ফলে, চামড়াজাত পণ্যের দামও হয় আকাশচুম্বী। এছাড়াও ব্যাংকের দুর্বল নিয়মনীতি, অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশ সাথে রাজনৈতিক প্রভাব, ট্যানারি মালিকদের লোনের টাকা আত্মসাতের প্রবণতায় এই শিল্পের অগ্রগতি থমকে যায়। যদিও ৯০’র দশক জুড়ে ছিল ট্যানারি শিল্পের স্বর্ণালী সময়! সেই সময়ের হাজারীবাগের রমরমা ট্যানারি বাণিজ্য এখন শুধুই স্মৃতি। জার্মান, ইতালি, স্পেন, কোরিয়া, জাপান,চীন, ভিয়েতনাম-সহ ইউরোপ আমেরিকার অনেক বড় বড় দেশ বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়া-জাত পণ্য কেনার জন্য ভিড় করত। কিন্তু চামড়া ব্যবসায়ীদের অসাধুতা, এলাকা ভিত্তিক ও রাজনৈতিক কোন্দল, সংগঠন গুলোর সমন্বয় হীনতা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অভাব, পরিবেশ দূষণ, ব্যাঙ্ক লোনের নয়-ছয় সহ, আন্তর্জাতিক কন্সপিরেসি ও সর্বোপরি সরকারের ভুল নীতির ও কিছু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ধীরে ধীরে চামড়া বাণিজ্য এখন কঙ্কালসম; ধ্বংসের মুখে পতিত প্রায়।

পরিবেশ দূষণ, নিম্নমানের চামড়া, বিদেশি ক্রেতাদের স্বার্থের আঘাত, অত্যাধুনিক মেশিনারিজ ও এক্সপার্টিজের অভাব, প্রতিযোগী আর প্রতিবেশী দেশের কুটচাল-সহ বিভিন্ন কারনে বিদেশী ক্রেতারা ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করল। বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলো তাই এক এক করে বন্ধ হতে শুরু করল; দেউলিয়াত্ব ঘোষনা করতে থাকল।

বর্তমানে বাংলাদেশ মানসম্পন্ন মহিষ, ভেড়া, গরু ও ছাগল উৎপাদন করছে। মানসম্পন্ন চামড়া উৎপাদন এবং রপ্তানি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। তবে, বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চামড়া বাণিজ্যের মাত্র ০.৫% পূরণ করে। ২০১০’র পরে বাংলাদেশের চামড়ার বাজারের প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব করছে চায়নিজ বায়াররা। চাইনিজদের মনোপলি ব্যবসার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করল বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো। বিগত কয়েক বছরে ২.৬০-২.৮০ মার্কিন ডলার মূল্যের ফিনিশড লেদারের দাম নেমে এসেছে ১.৭০-১.৮ ডলার। লাইনিং আর ক্রাস্ট চামড়া যেখানে আগে বিক্রি হত ১.২০ থেকে ১.৫০ ডলার, যার মূল্য নেমে এসেছে .৭৫-.৯৫ ডলারে। এবং দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে যে, এই দাম ক্রমাগত নিম্নমুখী; বাণিজ্য এখন অন্তঃস্বারশূন্য। তবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে হয়তো এখনও বেহাল দশার কিনারা থেকে চামড়াশিল্পকে তুলে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার বার্ষিক চাহিদার প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ আসে কোরবানির পশু থেকে। এই কোরবানির ঈদে সঠিক ব্যবস্থাপনা, বাজার মনিটরিং, দ্রুত সংরক্ষণ, পরিবহন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এ খাতের বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায়ীরা যাতে লাভবান হতে পারেন এবং উন্নতমানের চামড়া প্রস্তুত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শুধু চামড়া উৎপাদন নয়, বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে সম্ভাবনাময় চামড়া খাত উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার এবং চামড়া শিল্পোদ্যোক্তাদেরও সততা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে। গৃহীত ঋণের অর্থ অন্যত্র ব্যয় বা বিনিয়োগ না করে চামড়া খাতেই বিনিয়োগ করা এবং ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের বিষয়গুলোকে সুনিশ্চিত করতে হবে। একটি সম্ভাবনাময় খাতকে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, জাগিয়ে তুলতে হবে।