কৃষিতে অসামান্য উন্নয়নের মাধ্যমে হোক কিংবা আরবীতে লেখা কৃষিকাজের নির্দেশনামূলক বিরাট গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই হোক, ইসলামি কৃষি সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সামাজিকতার ইতিহাসবিদদের নিকট ব্যাপক আগ্রহের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। Dr. Jaser Abu Safieh এর লেখা আরবী থেকে অনুদিত এ প্রবন্ধটিতে ইসলামী কৃষি ঐতিহ্যের কিছু লক্ষণীয় দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কৃষি কিভাবে ইসলামী সমাজ সংস্কৃতির সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছিল তাও দেখানো হয়েছে। কৃষিপন্য উৎপাদনে এর বৈপ্লবিক অর্জনগুলো উল্লেখ করে আরো বলা হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানোর আগ্রহ, ভাষাগত ধরণ, ঔষধ হিসেবে উদ্ভিদের ব্যবহার, এমনকি কৃষি বিজ্ঞানের উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই কৃষি কাজকে উৎসাহিত করে আসছে। সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও পৃথিবীর প্রাণের সাথে সম্পর্কিত কোরআনে কতিপয় আয়াত আছে যা কৃষির সাথেও সম্পর্কযুক্ত । আবার কৃষি কাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে এমন হাদিসের সংখ্যাও প্রচুর। এজন্য মুসলিম শাসকেরাও কৃষিতে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন আর এটিই ছিলো তখনকার অর্থনৈতিক কাজের প্রধান অংশ এবং ইসলামী অর্থনীতির স্তম্ভ। তাই, চাষের জন্য ভূমি পূনর্গঠন, নদী ও খাল খনন করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। যেখানেই উপযুক্ত জমি পাওয়া যেতো, কারো জমি না থাকলে সেখানে তাদেরকে চাষ করার সুযোগ দেওয়া হতো। এটি একটি নজিরবিহীন ইতিহাসে পরিণত হয়।

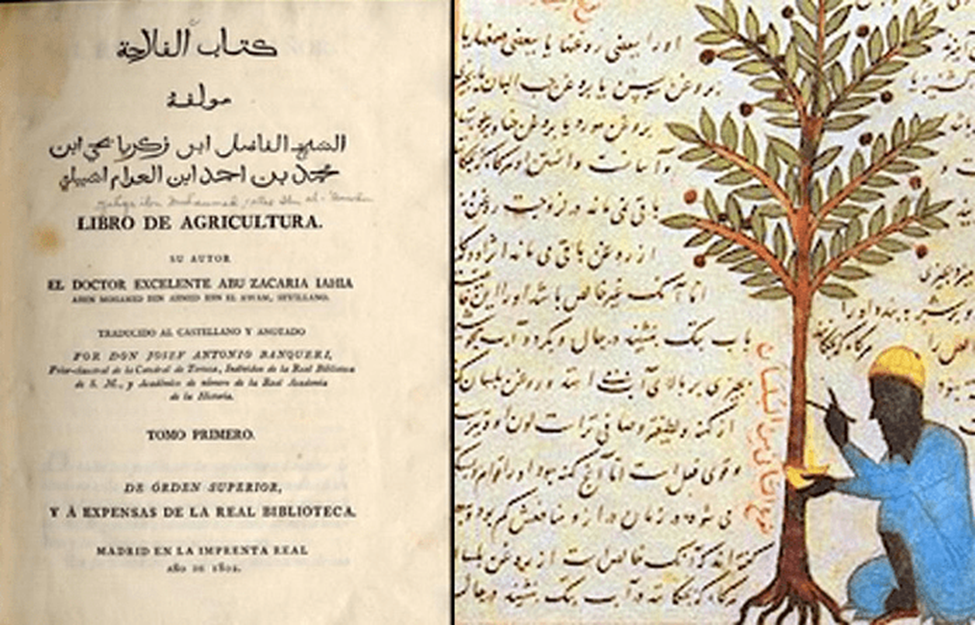

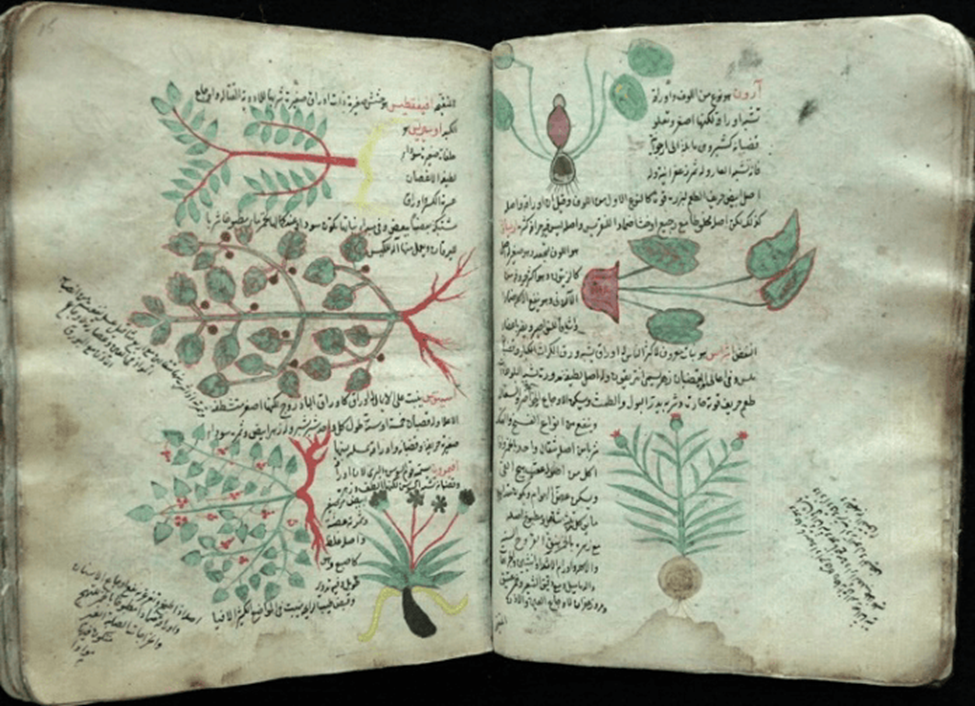

[চিত্র ১: ইবনে আল-আওয়ামের ‘‘কিতাব আল-ফিলাহা’’ এর দুটি ছবি দেওয়া হয়েছে। আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-আওয়াম আল-ইশবিলি-এর লেখা ‘‘কিতাব আল-ফিলাহা আল-আন্দালুসিয়া’’ (আন্দালুসিয়ান কৃষি গ্রন্থ)। ৩৫টি অধ্যায় সম্বলিত এই গ্রন্থে কৃষি, গৃহপালিত পশু ও পাখি পালন, মৌমাছি পালন এবং ৫৮৫ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ৫০ এর বেশি ফল চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মাটি, সার, গাছ কলম করা ও উদ্ভিদের রোগ নিয়েও মূল্যবান আলোচনা রয়েছে।]

এর পাশাপাশি, কৃষিকে পৃথিবীতে মানব বসতি গড়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হতো। কারণ যখনই মানুষ জমিতে লাঙ্গল চাষ, বীজ বপন ও ফসলের যত্ন নেওয়া শুরু করল, তখনই তারা যাযাবরের জীবন ছেড়ে বসতি গড়তে বাধ্য হয়। হয়তো এজন্যই উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর সৈন্যদেরকে অন্যদেশে কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে নিতে প্রথমে নিষেধ করেছিলেন, যাতে তারা সংগ্রামের জীবন ছেড়ে বিশ্রাম ও শান্ত জীবনধারায় অভ্যস্ত না হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি তাঁর সৈন্যদের অন্যদেশেও কৃষি কাজের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ প্রবন্ধে ইসলামী ইতিহাসে উদ্ভিদের প্রতি আগ্রহের তিনটি দিকের ওপর মূলত আলোকপাত করা হবেঃ ভাষা সংক্রান্ত দিক, চিকিৎসাশাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ পন্যের ব্যবহার ও কৃষি বিজ্ঞানের বিকাশ।

ভাষাবিদ্যা এবং চিকিৎসায় কৃষি ও উদ্ভিদ

ভাষাবিদগণ বিভিন্ন উদ্ভিদ সংগ্রহ করে, সেগুলোর নাম ও কৃষি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। এই প্রচেষ্টার ফলে তাদের শব্দভান্ডার ব্যাপক সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যার প্রতিফলন বেশ কিছু বিশেষ অভিধানে পাওয়া যায়। যেমন, ইবনে সিদাহ-এর ‘আল মুখাসসাস’। এসকল ভাষাগত প্রবন্ধ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ব্যাপক তথ্য সম্বলিত। বিশেষ করে এসব প্রবন্ধে উল্লেখিত বর্তমান সময়ের Plant Anatomy Science সম্পর্কিত বিষয়ে লেখাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউই অবাক হবেন।

এ সকল প্রবন্ধে উদ্ভিদের সকল পর্যায়ের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত সঠিক বিবরণ লেখা হয়েছে। এ বিষয়গুলো যে যথোপযুক্ত ছিলো, তার প্রমাণ হিসেবে নিচে উল্লেখিত আল মুখাসসাস গ্রন্থের প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারিঃ

‘‘একটি তাল গাছের বীজ রোপন করা হলে, যখন এটি বড় হতে শুরু করে, তখন এর প্রথম পর্যায়কে বলা হয় ‘আল নাকিরা’। ভাষাবিদ আবু জাইদ ব্যাখ্যা করেন, ‘আল নাকিরা’ হলো বীজের পেছনে থাকা একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, যা থেকে তাল গাছটির চারা গজায়। এর পরের পর্যায় হলো হার্প (Herp/নাজিমা), এরপর কাঁটা, এরপর প্লেইটওয়ার্ক (Plaitwork) এবং এরপর আরও ধাপ আছে। এভাবে যখন পাম গাছটি একটি বৃক্ষে পরিণত হয় তখন তাকে মাদুর (আল ফার্শ) বলা হয়, যখন পাম গাছের প্লেইটওয়ার্ক গুলো সংখ্যায় বেড়ে আরো চওড়া হয়ে যায় তখন তাকে শার্প (Sharp/আল সাফিফি) বলা হয়, এরপর স্ট্রাইপ (Stripe/আসিব), এরপর রস (আল নাসিঘা) এবং শেষ পর্যায়কে প্রনশিয়াল (Pronchial/শাইব) বলা হয়।’’

[চিত্র ০২: ইবনে লুয়ুন এর করা কৃষি চুক্তির দলিল (৭৪০ হিজরী/১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ)]

চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ উদ্ভিদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ সংরক্ষণ করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। উমর আল-আনতাকি বন্য থাইম (এক প্রকার সুগন্ধিপাতাযুক্ত গাছ) সম্পর্কে বলেছেনঃ

‘‘চিকন পাতার এক প্রকার বন্য থাইম আছে যা প্রায় কালো রঙের। এর আরেক প্রজাতি আছে যাকে ‘‘গাধা বা পাহাড়ি থাইম’’ বলে যার পাতাগুলো তুলনামূলক চওড়া এবং স্বাদ একটু কম তেতো হয়। বাগানের থাইম গাছ পুদিনাপাতার গাছের মতো করে লাগানো হয়। এটি শূল রোগ ও প্রায় সকল বিষের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এটি সকল খাবারে সুন্দর স্বাদ আনে ও রক্ত পরিশোধন করে।’’

কৃষিতে ইসলামী ঐতিহ্যের দিক সমূহ

ইসলামী কৃষি ঐতিহ্যের কেন্দ্রকে বৃহদার্থে বলা যায় ‘‘যিরা’আত আল-আরদ’’ (ভূমি চাষ)। এটি হলো এই গবেষণার প্রধান বিষয়। এখানে ইবনে আল-‘আওয়াম-এর কথা উল্লেখ করা বেশি উপযুক্ত হবে, যেহেতু তিনি এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেনঃ

‘‘জমি চাষ করা বলতে বুঝায় কোন জমিকে প্রস্তুত করা, তাতে গাছ লাগানো, শস্য ফলানো, সেগুলোর যত্ন নেওয়া, এর পাশাপাশি উর্বর, অর্ধ উর্বর ও অনুর্বর ভূমি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখা। এছাড়াও, কোন জমিতে কোন ধরনের গাছ লাগানো যাবে, প্রত্যেক গাছের জন্য কোন ধরনের পানি, কীটনাশক ও সার কোন সময়ে কত পরিমাণে দেয়া উপযুক্ত ও জরুরি এবং কিভাবে খাদ্যশস্য মজুদ করতে হবে এসকল জ্ঞানও এর অন্তর্ভুক্ত।’’

এই বিস্তর কৃষি জগৎ নিয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ প্রবন্ধটিতে এর কিছু সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করবো মাত্র।

অভিধান সংকলনে মাটি

আন্দালুসিয়ান স্কলার ইবনে আল-‘আওয়াম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কিতাব আল-ফিলাহা ’ এ বলেন:

‘‘কৃষিকাজের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রথমেই জানতে হবে তা হলো মাটি, অর্থাৎ মাটি উর্বর বা ব্যবহারের উপযোগী কিনা। যে এ সম্পর্কে না জানবে, সে কৃষিকাজে সফল হতে পারবে না।’’ এই উক্তিটি থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে একজন কৃষিবিদের মাটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি, ধরন, কোন গাছ কোন ধরনের মাটিতে লাগাতে হবে, মাটির শীতলতা, তাপ, আর্দ্রতা, শুষ্কতার মাত্রা এবং উদ্ভিদের ওপর এ সবগুলো ব্যাপারে প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

মাটির প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মাটিকে আলোচ্য উপায়ে তালিকাভুক্ত করা যায়: নরম মাটি, শক্ত মাটি, পাহাড়ি মাটি, বেলে মাটি, কালো মাটি, সাদা মাটি, হলদে মাটি, লাল মাটি, রুক্ষ মাটি এবং লালচে মাটি।

অন্য আরও বিষয়ের পাশাপাশি গাছ পঁচার কারণ সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা উচিৎ, যা মাটির শ্রেণীবিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য মাটি পরিবর্তন করা উচিৎ, যে পরামর্শ বর্তমানের কৃষিবিদগণ দেন। এছাড়া শোভা বর্ধক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রতি ছয় মাস অন্তর মাটি পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সেচ বিজ্ঞান

মুসলিমরা যে সকল সেচের পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তার মধ্যে কিছু ছিল খুবই সাদামাঠা, আবার কিছু ছিল বেশ জটিল। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ছিল দেশ ভেদে ভিন্নতা। আল-সাম্মান (এক বিখ্যাত পানির উৎস) সম্পর্কে ইতিহাসবিদ আল-হামদানি বলেছিলেন:

‘‘সেখানে পানি এতই গভীর ছিল যে ৭০ থেকে ১০০ ‘বা’ (৪ বা সমান ৩মিটার) পর্যন্ত গভীরতা ছিল। আবার পানি মজুদ করার জন্য শক্ত পাথর বেষ্টিত কৃত্রিম কূপ ও ছোট ঝিলও ছিল।’’

খুমারাওয়াইহ-এর সেচ প্রকৌশলগণ এক অদ্ভুত সেচ প্রক্রিয়ার নকশা করেছিলেন। তারা সোনার ন্যায় পিতল দ্বারা গাছের কান্ড আবৃত করতো। এই পিতলের আবরণ ও কান্ডের মাঝে সীসার তৈরি ছোট নল থাকতো যা দিয়ে পানি নির্গত হতো। এভাবে পুরো বাগানে পানি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হতো।

ভূগোলবিদ আল-ইস্তাখরি তার গ্রন্থ ‘আল-মাসালিক ওয়া-ই-মামালিক’ (রাস্তা ও রাজ্য)-এ বলেছেন:

‘‘মার্ভে (বর্তমান খোরাসান, ইরান) ১০,০০০ কর্মী বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।’’

[চিত্র ৩: ‘কানজ আল-ফাওয়াইদ ফি তানভি আল-মাওয়া’ইদ’(মধ্যযুগীয় আরব-ইসলামী রন্ধন শিল্প) এটি একটি অজ্ঞাতনামা মধ্যযুগীয় আরবী ভাষায় লিখিত রান্নার বই। সম্ভবত মামলুক আমলের (১২৫০-১৫১৭) কোনো এক সময় সংকলিত। বইটিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের খাবার, মিষ্টি, পানীয়, ওষুধ ইত্যাদি তৈরির ৮০০ টিরও বেশি রেসিপি রয়েছে যার সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শও সংযুক্ত করা হয়ে হয়েছে।]

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত সেচের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিগুলো এতটাই কার্যকর ছিল যে এত সময় পরে এসেও বেশ কিছু পদ্ধতি এখনো বিদ্যমান আছে। বর্তমান স্পেনের আন্দালুসিয়ার কিছু অঞ্চলে এখনো সে সময়ের কিছু পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আজও ভ্যালেনশিয়ার ওয়াটার কোর্টে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সেশন হয়, যেমনটি ইসলামী শাসনামলে হতো।

ইরাকের সামাররা- এর নিকটবর্তী আল-নাহরাওয়ান নদীর তীরে অবস্থিত ফৌখারা গেটে কিছু গাঠনিক নলাকার বস্তু পাওয়া যায় যা মুসলমানদের উন্নত সেচ প্রকৌশল বিজ্ঞানের প্রমাণ দেয়। একজন স্কলার এই বস্তুগুলো বিশ্লেষণ করে জানান যে, এগুলো বিশুদ্ধ কাদা মাটির তৈরি এবং এগুলোকে প্রাথমিকভাবে ১০৫০° সেলসিয়াসে গলানো হলে ক্ষয়রোধী বস্তুতে পরিণত হয়।

প্রত্যেকটি কৃষি বইতে পানির প্রকারভেদ এবং কোন ধরনের পানি কত পরিমাণে বিভিন্ন গাছের জন্য উপযোগী সে সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিভাবে ও কি কি পরীক্ষণের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি খুঁজে পাওয়া যায়, কোন ক্ষেত্রে পানি পাওয়ার জন্য মাটিতে ছিদ্র করতে হয় এসব সম্পর্কেও বিষদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আরব বিজ্ঞানীগণ বুদবুদ ফোয়ারা থেকে সীসার নলের মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা মাটির গভীরতা মেপে মাটির পৃষ্ঠের নিচ দিয়ে সেচ খাল খনন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা নদীর পানির স্তর মাপার যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেছিলেন।

সার

ইবনে আল-হাজ্জাজ বলেন: ‘‘তোমাদের জানা প্রয়োজন যে, মাটিতে যদি সার না দেওয়া হয় তবে তা দূর্বল হয়ে যায় আবার যদি অতিরিক্ত দেয়া হয় তবে তা পুড়ে যায়।’’ এ তত্ত্বটি একটি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচক্ষণ চিন্তার দিকে ইঙ্গিত করে। সময়ের সাথে সাথে উদ্ভিদ তার মাটিতে মজুদকৃত সব খাদ্য নিঃশেষ করে ফেলে এবং এই ঘাটতি মেটানোর প্রয়োজন কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত পরিমানে সার দেওয়া যাবে না। এজন্য কৃষিবিদগণ সার দেয়ার নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলেন।

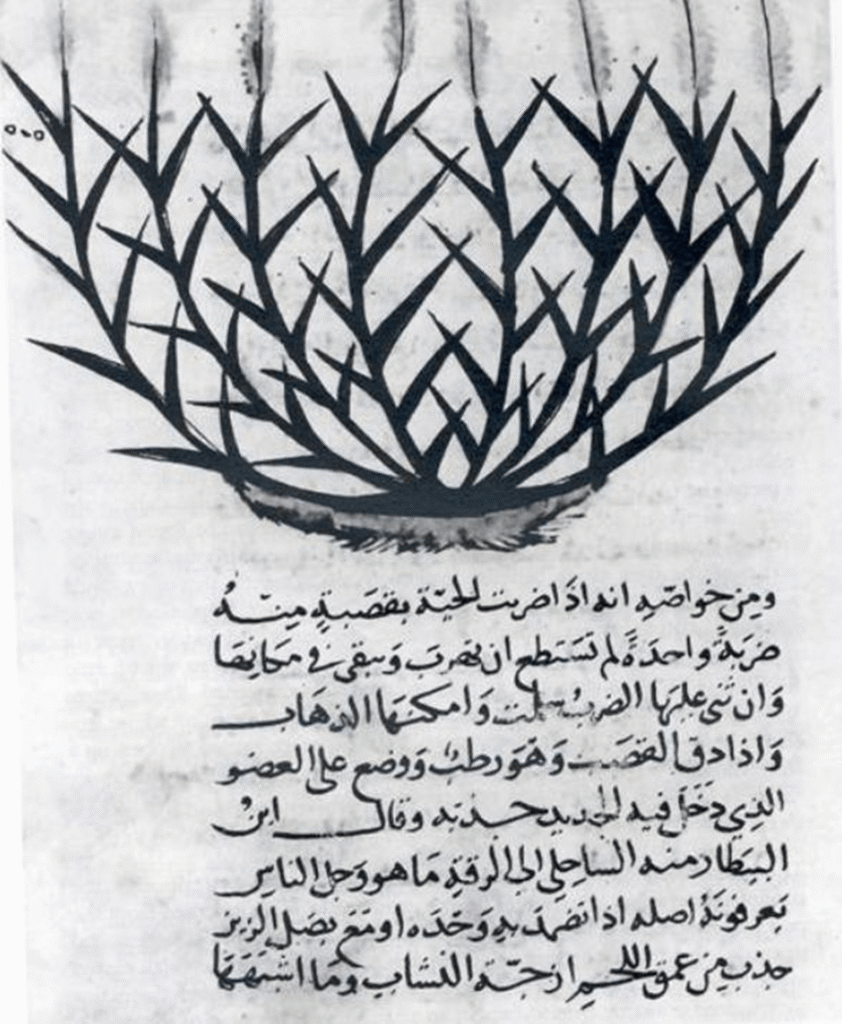

[চিত্র ৪: আরবী ভাষায় প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে লেখা একটি পান্ডুলিপিতে অঙ্কিত আখ গাছের চিত্র।]

ইবনে বাসসাল, ইবনে হাজ্জাজ ও ইবনে আল-‘আওয়াম সারের প্রকারভেদ এবং কোন ধরনের মাটি ও উদ্ভিদের জন্য কোন ধরনের সার উপযোগী তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা মাটিতে গাছের পাতা ও জৈবসারের ব্যবহার সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। ইবনে বাসসাল তাঁর পর্যবেক্ষণকে তিনভাগে ভাগ করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শুধুমাত্র ঘাস, খড় ও ছাইয়ের মিশ্রন একটি গর্তে দিয়ে তাতে পানি দিয়ে পঁচানোর জন্য রেখে দেওয়া। সারের ব্যবহার উদ্ভিদ ও মাটির বিকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইবনে বাসসাল বলেন, মিষ্টি কুমড়া গাছ প্রথমে সারের পাত্রে লাগাতে হয়, এরপর গাছটি পোক্ত হয়ে গেলে তাকে সাধারণ মাটিতে লাগাতে হয়।

রোপন শিল্প

এ কথা বলা অতিরিক্ত হবে না যে, পুরোনো আরবী গ্রন্থগুলোতে রোপন শিল্প নিয়ে যে নির্দেশনাবলী আছে তা আজও যৌক্তিক। এই গ্রন্থের লেখকগণ উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার মূলনীতি চর্চা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই নির্দেশনাগুলোর সংকলন করেন। কোন মাটির জন্য কোন ধরনের উদ্ভিদ উপযুক্ত তা অধ্যয়ন করে সে অনুযায়ী তাঁরা মাটি প্রস্তুত করতেন।

ইবনে বাসসাল মিষ্টিকুমড়া রোপন সম্বন্ধে বলেন, ‘‘আল-আন্দালুসের মতো শীত প্রধান দেশগুলোতে মিষ্টি কুমড়া জানুয়ারি মাসে সারের পাত্রে লাগাতে হয়। এরপর এপ্রিল মাসে তা যথেষ্ট পোক্ত হলে স্থায়ী মাটিতে স্থানান্তর করতে হয়।’’

সার দিয়ে রোপনের ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দেন:

‘‘মাটিতে সার দিয়ে সমান করে নিয়ে ২০ সেন্টিমিটার অন্তর ছোট ছোট গর্ত করতে হবে। বীজের সরু প্রান্ত যেন উপরের দিকে মুখ করে থাকে এমনভাবে প্রতিটি গর্তে চার থেকে পাঁচটি করে বীজ দিতে হবে। বীজগুলোকে পাঁচ সেন্টিমিটার পুরু করে সার দিয়ে ঢেকে জায়গাটিতে বাঁধাকপির পাতা দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দিতে হবে। বাঁধাকপির পাতা কনডেন্সার (বাষ্পকে ঘনীভূত করে জলে রূপান্তরের ব্যবস্থা) হিসেবে কাজ করে। সার থেকে তাপ উপরে উঠার পর বাঁধাকপির পাতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঘনীভূত হয় এবং পানি কনা রূপে আবার উদ্ভিদে ফিরে আসে যা সেচের মতো কাজ করে। যখন গাছটি বড় হয়ে যথেষ্ট পোক্ত হবে, তখন তাকে অবশেষে বেড়া দিয়ে ঘেরা জমিতে স্থানান্তর করতে হবে।’’

এই জটিল প্রক্রিয়া আমাদের আধুনিক ড্রিপ সেচ ও গ্রীনহাউজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

[চিত্র ৫: ১৫’শ শতাব্দীতে আরবী ভাষায় লেখা উদ্ভিদবিদ্যার ওপর পান্ডুলিপি যা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল গ্রন্থাগারে রয়েছে। এটি ১৯৪২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা রবার্ট গ্যারেট কালেকশন থেকে পাওয়া যায়।]

ইসলামী কৃষি ঐতিহ্যে রোপন শিল্পের অগ্রগতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা পালংশাকের মতো কিছু সবজি সারা বছর চাষ করতেন। ইবনে আল-ফাকিহ আল-হামদানি বলেন, ইরাকে যে কোন জাতের ফল বা সবজি সারা বছরই পাওয়া যেত।

কৃষি রোগ নিয়ে বিতর্ক

আরবীয় কৃষি বিশেষজ্ঞগণ উদ্ভিদের রোগ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। এমনকি অভিধান সংকলক, ইবনে সিদাহ্ তাঁর লেখা আল-মুখাসসাস গ্রন্থে উদ্ভিদের সুস্থ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় লিখেছেন। তিনি পাতার ক্ষয়রোগ, অন্যান্য উদ্ভিদ, তাল গাছ ও গাছের গুড়ির রোগ নিয়েও অধ্যায় লিখেছেন।

কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গাছের মালিকেরা গাছগুলোকে রোগ মুক্ত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। আরবী কৃষি বইগুলো পড়লে বোঝা যায় যে, তারা তাদের উদ্ভিদকে রক্ষা করতে কঠোরভাবে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তবে কখনো কখনো তাদের এই পদ্ধতিগুলোর তত্ত্ব বা চর্চার সাথে কুসংস্কারও মিশ্রিত থাকতো।

উদাহরণ স্বরূপ, ইবনে বাসসাল দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন: মিষ্টি কুমড়া গাছের গোড়ায় ছত্রাকের আক্রমণ হয়ে গাছ শুকিয়ে গেলে, এর চিকিৎসা হিসেবে রোগাক্রান্ত অংশটিকে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয় এই আশায় যে নতুন করে গাছটি গজাবে। আবার আল-হাজ্জাজ-এর লেখা থেকে আল-আওয়াম উদ্ধৃতি দেন:

‘‘যদি এমন কোনো গাছ দেখা যায়, যার উৎপাদন কম ও ডালপালা দূর্বল, ফল গুলোতে পোকা ধরেছে ও ফল পড়ে যাচ্ছে এবং বছরের পর বছর একই অবস্থা চলছে, তাহলে বুঝতে হবে, সে গাছের মাটি ঠিক নেই। এর চিকিৎসার জন্য গাছের মূল কান্ড থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে গাছের শেকড়ের চারপাশ দিয়ে মাটি খনন করে আগের মাটি সরিয়ে নিতে হবে। খননকৃত গর্তটি অন্য জায়গা থেকে নতুন মাটি এনে ভরাট করে তার ওপর ভারী কাঠের টুকরো দিয়ে চাপা দিতে হবে। যদি গাছের শেকড়গুলো প্রায় পঁচে গিয়ে থাকে তবে সেগুলো কেটে ফেলে দিয়ে প্রাকৃতিক সার দিতে হবে। আর যদি শেকড় কেঁচোর আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় তবে সারের সাথে ছাই মিশিয়ে সেখানে দিতে হবে। যদি মাটি বেশি আর্দ্র মনে হয় তাহলে সারের সাথে শুষ্ক লাল মাটি বা সাগর (বা নদীর) বালু মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্তটি ভরাট করতে হবে।’’

ইবনে হাজ্জাজ এভাবে আরও রোগের সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করে তা মোকাবিলা করার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এটিও উল্লেখ্য যে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ পঁচা সার থেকে আসা কেঁচো ও কীট দমনে ছাইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

গাছের প্রাকৃতায়ন (Naturalization)

গাছের প্রাকৃতায়ন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ গাছের বন্য প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে গৃহজাত করণের প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে তৈরি হয়নি। এই প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়েছিল। আমরা ইবনে বাসসালের প্রাকৃতায়নের ওপর লেখা ভূমিকা থেকে এটাই জানতে পারি। তিনি বলেন:

‘‘প্রাকৃতায়নের ওপর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন যেহেতু, এক্ষেত্রে অগণিত ব্যর্থতার নজির আছে। অন্যদিকে, এই প্রক্রিয়া যেহেতু গাছের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় তাই বেশ সুবিধাজনক। এটি করতে গাছের প্রকৃতি ও বয়স জানতে হবে এবং প্রাকৃতায়নের সঠিক সময় বাছাই করতে হবে।’’

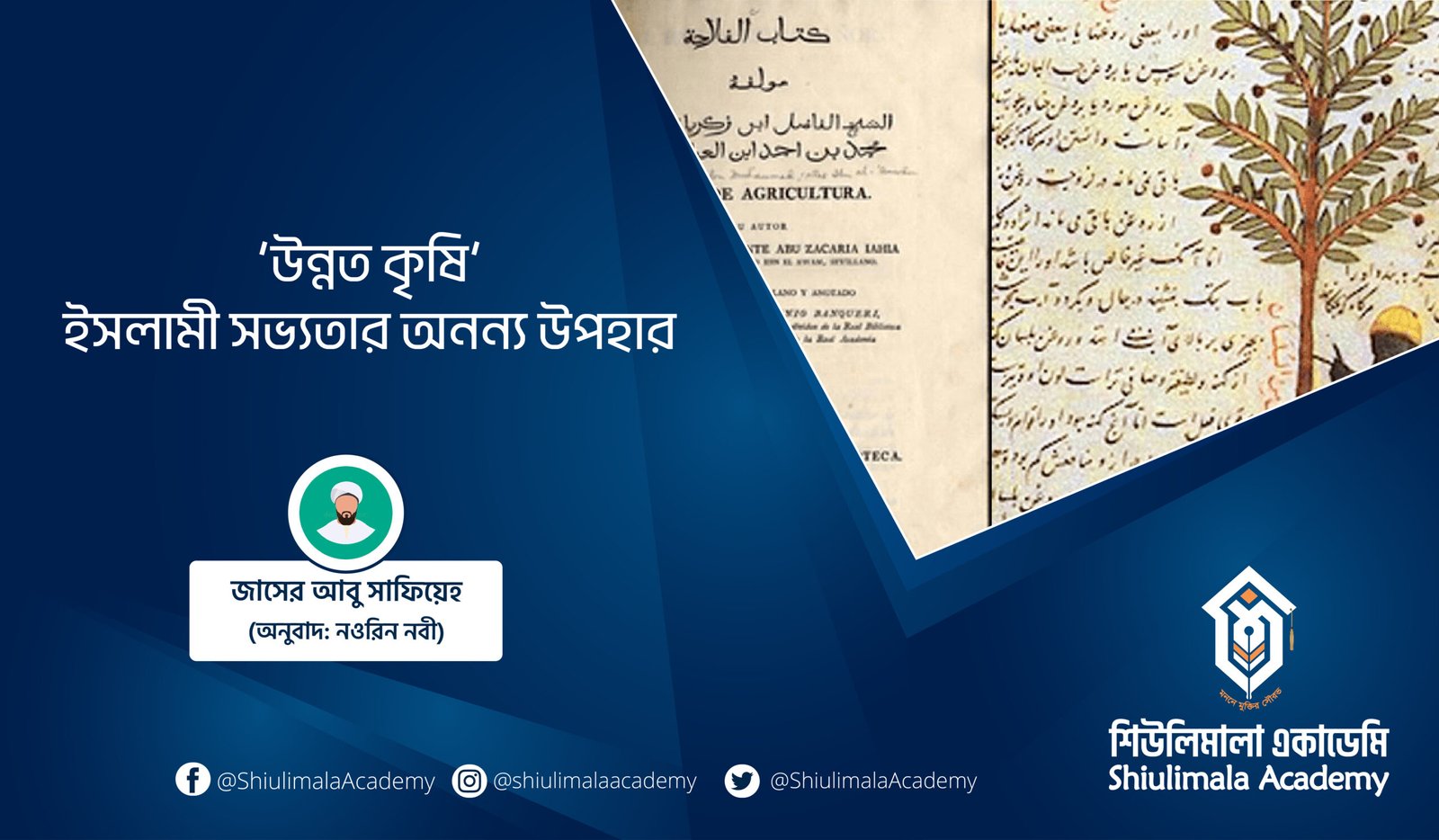

[চিত্র ৬: আবদেল-গনি ইবনে ইসমাইল আল-নাবলুসি, একজন সিরিয়ান লেখকের লেখা কৃষি বিষয়ক বই ‘ইলম আল-মিলাহা ফি ‘ইলম আল-ফিলাহা’র সূচীপত্র।]

মুসলমান বিজ্ঞানীগণ শুধু প্রাকৃতায়নের নিয়ম, প্রকারভেদ ও কৌশল সম্পর্কেই বলেননি, বরং যে সব গাছে সাধারণত প্রাকৃতায়ন হয় না সেগুলোরও প্রাকৃতায়ন করিয়ে দেখিয়েছেন। যেমন, ডুমুর গাছের সাথে জলপাই গাছের এবং গোলাপ গাছের সাথে আঙ্গুর, আপেল ও কাঠবাদাম গাছের বিশেষ প্রাকৃতায়ন (naturalization) করানো হয়েছিল। এই বিশেষ প্রাকৃতায়ন শিল্প টোলেডো-তে এত উন্নত ছিল যে ইতিহাসবিদ ইবনে সা’ইদ বলেন যে তিনি এক গাছে কয়েক রকমের ফল দেখেছেন।

[**এখানে প্রাকৃতায়ন শব্দটি বেশ কিছু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। মূল শব্দটি হলো Naturalization, একে আমরা প্রাকৃতায়ন শব্দে অনুবাদ করেছি। প্রাকৃতায়ন বলতে বন্য প্রকৃতির বৃক্ষকে গৃহজাত করার উপায় হিসেবে ধরা যায়, পাশাপাশি গাছে কলমের ন্যায় কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে এক গাছে একাধিক রকমের ফল ফলানোর প্রক্রিয়ার জন্যও শব্দটি ব্যবহার করা যায়।]

ফল ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণ

ফল এবং কৃষি পণ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় আছে। আমরা এখানে অপ্রচলিত কিছু উপায় উল্লেখ করব। ইবনে হাজ্জাজ বলেন, আপেল, ডালিম, কুইন্স (Quince), নাসপাতি, জামির (Citron) এবং আঙ্গুর বিশেষ ধরনের কাঁচের পাত্র দ্বারা গাছেই সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই বিশেষ কাঁচের পাত্রের মুখটি সরু ও ভিতরটা প্রশস্ত হয়। তাঁর মতে, এই পাত্রে পাঁকা ফলও সংরক্ষণ করা যায়। ফুল থাকাতেই এই কাঁচের পাত্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পাত্রটিকে শক্ত করে গাছের শাখার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। যদি কাঁচের পাত্রে ফল দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তবে পাত্রে বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়।

আবার মধুতে ফল ডুবিয়ে রেখেও দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায়, এতে ফলের কোন পরিবর্তন হয় না। ইবনে বাসসাল বলেন, লিনেন কাপড়ের টুকরো জড়ানো বিশেষ মাটির পাত্রে আপেল সংরক্ষণ করা যায়। পাত্রের ভিতর এক সারি আপেল সাজিয়ে রেখে তার ওপর লিনেন কাপড় দিয়ে, তার ওপর আবার আরেক সারি আপেল রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে পুরো পাত্রটি পূর্ণ করে পাত্রটির মুখ মাটি দিয়ে সীল করে শীতল জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এটি রেফ্রিজারেটরে আপেল সংরক্ষণের পেছনের মূল ধারণা নয় তো?

ইবনে আল-হাজ্জাজ আরও বলেছেন যে গম, ডালিমের পাতা, গল (Galls, পরজীবির আক্রমণের ফলে গাছের পাতায় সৃষ্ট গুটি যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়) ও ওক (Oak) কাঠের ছাই মিশিয়ে রাখলে গমকে ঘুন পোকা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

কৃষি পণ্যের শিল্পায়ন

আরবী কৃষি গ্রন্থ সমূহের ক্ষেত্রে একটি বহুল প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, সকল কৃষি বইয়ে সংক্ষেপে হলেও কৃষি পণ্যের শিল্পায়ন নিয়ে কিছু বর্ণনা লেখা থাকবে। যেমন: কিসমিস, শুকনো ডুমুর, ভিনেগার, আচার, জ্যাম, চিনি, তুলা, তেল ও সুগন্ধি প্রস্তুত করণের বর্ণনা।

কিভাবে কিসমিস তৈরি করা হয় সে ব্যাপারেও ইবনে হাজ্জাজ বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বাগান মালিকদের পাঁকা আঙ্গুরের গুচ্ছের বোটা পর পর দুই থেকে তিন রাত মোচড় দিয়ে শুকানোর জন্য রেখে দেওয়ার নির্দেশনা দেন। কেউ যদি কিসমিস সংরক্ষণ করতে চান তবে ইবনে হাজ্জাজ মাটি দিয়ে লেপা বিশেষ জগ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী শুকনো আঙ্গুরের গুচ্ছ গুলোকে আঙ্গুরের শুকনো পাতার সাথে এই জগে রাখতে হবে এবং জগটি ভর্তি হয়ে গেলে তার উপর শুকনো আঙ্গুরের পাতার আরেকটি পরত দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অবশেষে, জগগুলো ধোয়া ও আর্দ্রতা মুক্ত শীতল জায়গায় যেন রাখা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ইয়েমেন গাজর, জামির, মিষ্টি কুমড়া ও পীচ (জাম জাতীয়) ফল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। কঠিন হাদৌরি (Hadouri) মধু ছিল ইয়েমেনের বিশেষত্ব এবং একে মক্কা ও ইরাকের একটি মূল্যবান উপহার হিসেবে দেখা হতো। ইয়েমেনে এই বিশেষ মধু প্রস্তুত করতে মধুকে রোদে শুকানোর পর যত দিন না শক্ত হয়ে আসে তত দিন ক্যানে (ধাতুর তৈরি পাত্র বিশেষ) রেখে দেওয়া হতো। সবশেষে ক্যানগুলো সীল করা হতো।

মার্ভে (খোরাসান, ইরান) তরমুজ কাটা অবস্থায় ইরাকে রপ্তানি করা হতো। এ স্থানের মানুষ খাবারে স্বাদ বাড়াতে জলপাইয়ের আচারের সাথে মধু, তেল, থাইম (এক ধরনের সুগন্ধিপাতা) ও ধনিয়া মিশিয়ে ব্যবহার করতো।

আরবীয় ঐতিহ্যের শাস্ত্রীয় কৃষিবিদগণ বিভিন্ন ফুল, বিশেষ করে গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাদের সুগন্ধি শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জুর শহর বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। আল-নুওয়াইরি তাঁর গ্রন্থ, ‘নেহায়াতুল-আরব’ এর দ্বাদশ অধ্যায়ে পাতন পদ্ধতিতে সুগন্ধি ও আতর তৈরির বহু প্রণালী উপস্থাপন করেন।

বাগান এবং অন্যান্য শিল্প

ইসলামী সংস্কৃতি কখনো উদ্ভিদের নান্দনিক দিককে অবজ্ঞা করেনি; বরং প্রকৃতির বিস্ময়কর সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার মহিমা স্মরণ করিয়েছে। তাই বিভিন্ন রকম গোলাপ সহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য ফুল গাছ সমৃদ্ধ বাগান করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হতো। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল-মাকরিযি ‘খুমারাওয়াইহ’-এর বাগানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

‘‘তিনি তার বাগানে বহু ধরনের উদ্ভিদ রোপন করেছেন। বিভিন্ন উচ্চতার পাম গাছ লাগিয়েছেন। কোনো গাছের ফল দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নাগাল পাওয়া যায় আবার কোনো গাছের ফল বসে থাকা অবস্থাতেই নাগাল পাওয়া যায়। আবার ফলগুলোর স্বাদও ভিন্ন। গোলাপ ও জাফরানের গাছও লাগানো হতো। এছাড়াও ভালভাবে বাগানের যত্ন নেয়ার জন্য মালি নিয়োগ করা হতো।’’

ইসলামী সভ্যতার বিজ্ঞানীগণ আরবীয় ঐতিহ্যের অন্যান্য কৃষি শিল্পের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। যেমন: বীজহীন আঙ্গুর, বারমাসি গোলাপ ইত্যাদি। এমনকি তাঁরা গোলাপ সহ কিছু ফুলের রঙও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। তাঁরা ফুলের রঙ বাছাই করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এছাড়া তাঁরা পানির ট্যাংক ঘেরা বেসিনে কমলা রেখে দিতেন, যাতে দেখে মনে হয় যে জলাধার থেকে কমলার গাছ উঠে এসেছে।

ইসলামী স্কলারর্সগণ তাদের আরও অনেক গৌরবময় সাফল্যের কথা লিখে গিয়েছেন। জলবায়ুর অবস্থা ও মাটির ধরন বিবেচনা করে তারা বহু বন্য উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রণে এনে সযত্নে বাগানে প্রতিপালন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমে এই নতুন উদ্ভিদ সমূহকে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাটি দিয়ে, বিভিন্ন রকম বিশেষ পাত্রে লাগানো হতো।

কৃষিজ পণ্যের প্রসার

১৯৭৪ সাল থেকে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের Andrew M. Watson এর উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এই ফলাফলে Watson ইসলামী বিশ্বে কৃষির আমূল পরিবর্তন এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে ভৌগোলিকভাবে সারা বিশ্বে কৃষির প্রসারের ইতিহাস সংকলন করেন। তিনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ সমূহকে মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চলে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছেন। এভাবেই উষ্ণ জলবায়ুতে উপযুক্ত নতুন ধরনের শস্য ও লেবু জাতীয় ফলের বিকাশ হয়েছিল। তিনি ৭২৬ টি প্রজাতির উদ্ভিদকে তালিকাভুক্ত করেছেন যেগুলোকে আরবি উৎস থেকে ল্যাটিন নাম দেওয়া হয়েছে।

১৩’শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ধরে তিনটি মহাদেশে (এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ) দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আসার পেছনে ইসলামী কৃষির যে বাস্তবিক প্রভাব আছে তা দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল ওয়াটসনের অনুসন্ধান। তিনি এই পরিবর্তনের নাম দেন মধ্যযুগীয় সবুজ বিপ্লব (পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় ‘মুসলিম কৃষি বিপ্লব’, ‘ইসলামী কৃষি বিপ্লব’ ও ‘ইসলামী সবুজ বিপ্লব’)। এই সকল শব্দসমষ্টি একই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে, তা হলো ৮ম থেকে ১৩দশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম ভূখণ্ডে কৃষির আমূল পরিবর্তন।

ওয়াটসন যুক্তি দেখান, মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের ব্যবসায়ীগণ পৃথিবী জুড়ে অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির ফলেই ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মাঝে অনেক ফসল এবং কৃষিকাজের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। এর সাথে আরও যুক্ত ছিল ইসলামী বিশ্ব ও এর বাহিরের অঞ্চলে ফসলের অভিযোজন এবং বিভিন্ন কৌশলের আয়ত্তকরণ। আফ্রিকার ফসল যেমন- শিম, চীনের ফসল যেমন- লেবু জাতীয় (Citrus) ফল এবং ভারত থেকে অসংখ্য ফসল যেমন- আম, ধান, তুলা এবং আখ প্রভৃতি ইসলামী ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওয়াটসনের মতে, আগে কখনও এই ফসলগুলো এই ভূখণ্ডে চাষ করা হয়নি। ইসলামী আমলে বিস্তার লাভ করা এমন আঠারোটি ফসলের তালিকা তৈরি করেছিলেন ওয়াটসন। কিছু লেখক এই সময়ে অসংখ্য ফসলের এমন বিস্তারকে ‘‘ফসলের বিশ্বায়ন’’ বলে আখ্যায়িত করেন। ওয়াটসন বলেন, ইসলামী বিশ্বে অর্থনীতি, জনসংখ্যা বন্টন, গাছপালার পরিমাণ, কৃষি উৎপাদন ও আয়, জনসংখ্যার মাত্রা, শহরাঞ্চলের বৃদ্ধি, শ্রমশক্তির বন্টন, যুক্ত শিল্প-কারখানা, রান্না, খাদ্য, এবং পোশাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই প্রবর্তনগুলো এবং সেই সাথে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পথপ্রদর্শনকারী ভূমিকা পালন করেছিল।

আমরা ইউরোপে আরবীয়দের আনা ফুলগুলো থেকেও কিছু উল্লেখ করতে পারি। যেমনঃ জুঁই, হলুদ গোলাপ, লাল ও সাদা ক্যামেলিয়া ইত্যাদি। উদ্ভিদের এই বিস্তারে আরবদের প্রভাবের প্রমাণ হিসাবে মোস্তফা আল-শেহাবী ফরাসি ভাষায় বেশ কয়েকটি গোলাপ এবং উদ্ভিদের নামের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন।

পরিশেষে, একটি মজার কথা উল্লেখ করা যায় যে, কিছু চীনা প্রাচীন নথিতে আমরা যে গল্প পাই তা ১৩’শ শতাব্দীর। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হুই-লিন কিছু নথি উদ্ঘাটন করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আগে ইসলামী বিশ্বের নাবিকেরা আমেরিকা পৌঁছেছিলেন এবং সেখান থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে এসেছিলেন। এই তত্ত্বটি ছিল ড. ‘লি’ এর ৯ বছরের গবেষণার ফল। ড. লি দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বজুড়ে একাধিক স্থানে অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনার কাজে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর নথিসমূহ নিশ্চিত করে যে, মুসলিমগণ ‘‘মোলান-পাই’’ নামে একটি অঞ্চলে পেঁপে, আনারস, কুমড়া এবং ভারতীয় ভুট্টা নিয়ে গিয়েছিলো, যা সম্ভবত আমেরিকার কোন অংশ।

তথ্যসূত্র: Gleanings from the Islamic Contribution in Agriculture by Dr. Abu Jaser Safieh

আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সব থেকে বড় ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের কৃষি। যাতে ঘুরবে আমাদের অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য খাত। আমরা হব স্বনির্ভর।