মানবজাতির ইতিহাস ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমরা যে দেশে বাস করি বা যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করি, সেটিই আমাদের জীবনের মূল পরিচয় নয়। বরং আমাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও বিষয় হচ্ছে—আমাদের এই সৃষ্টির রহস্য, এর অন্তর্নিহিত হিকমত ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করা। মানবসৃষ্টির এই উদ্দেশ্যকে সর্বদা সামনে রাখা প্রত্যেক মানুষের জীবনের অন্যতম কর্তব্য।

এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এর অর্থবহতা বোঝার একটি অপরিহার্য উপায় হলো ইতিহাস সম্পর্কে গভীর সচেতনতা অর্জন করা—অর্থাৎ মানবজাতির অতীতকে সঠিকভাবে জানা। ইতিহাসকে কীভাবে অধ্যয়ন করা উচিত, কিংবা মানবজাতির ইতিহাসকে কীভাবে বিভাজন ও বিশ্লেষণ করা যায়—এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েই আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভাবনা তুলে ধরছি।

প্রথম বিষয় হলো মানবজাতির ইতিহাস। আমাদের জানতে হবে, মানবজাতির সূচনা কীভাবে ঘটেছে, মানুষ কীভাবে একেকটি পর্যায় অতিক্রম করে আজকের এই উন্নত অবস্থানে পৌঁছেছে। এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

মানবজাতির সূচনা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে আজকের এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কেবল এই বিষয়টিই আলোচনা করতে গেলে দিনের পর দিন লেগে যাবে। তাই আমি এখানে শুধু মূল পয়েন্টগুলোই তুলে ধরবো—বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদের উপর অর্পণ করেছেন নির্দিষ্ট দায়িত্ব। এমনকি আমাদের এমন বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমরা তাঁর ওহীকে অনুধাবন করতে পারি। তিনি আমাদের তাঁর বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। সেই দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যেকেই মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক একটি বিন্দু হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব। সুতরাং এই সৃষ্টির জন্য আমরা যতই শুকরিয়া জ্ঞাপন করি না কেন, তা কখনোই যথেষ্ট নয়।

আকল ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হিসেবে আল্লাহ আমাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদের দায়িত্ব কী, কর্তব্য কী—এবং সেই দায়িত্বগুলো কীভাবে যথাযথভাবে পালন করা যায়—এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

আমাদের আলোচনার প্রথম দিক হলো মানবসভ্যতার ইতিহাস। আর দ্বিতীয়টি হলো সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতার ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়। কারণ মানুষই সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে—এবং সেই সভ্যতার মধ্য দিয়েই তার মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছে। মানুষ তার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত কোথায়, কীভাবে, কোন ধরণের সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে—সেসব জানা অপরিহার্য। মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব সভ্যতা ও সংস্কৃতি কীভাবে ভূমিকা রেখেছে—সেটিও বোঝা প্রয়োজন।

আমরা যদি না জানি যে, মানুষ হিসেবে কিংবা জাতি হিসেবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে আমাদের ভূমিকা কী, কিংবা আমরা কোন পর্যায়ে কী ধরণের অবদান রাখছি—তাহলে আমরা অন্যদের দ্বারা চালিত হয়ে কেবল একদল অনুসারী জাতিতে পরিণত হবো। এমন জাতি, যাদের নিজস্ব কোনো মূল্য বা অস্তিত্ব থাকবে না।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—মানবসভ্যতার ইতিহাসে জাতি হিসেবে আমরা কোথায় অবস্থান করছি, কী ভূমিকা রাখছি, এবং ভবিষ্যতে কীভাবে আরও বৃহত্তর অবদান রাখতে পারি—সে বিষয়ে সচেতন থাকা। আমাদের অতীতের অবদান স্মরণ করা, তা মূল্যায়ন করা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই আমাদের ইতিহাস-চেতনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস ও ধর্মের ইতিহাস

আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, তার প্রথমটি হলো মানবতার ইতিহাস, দ্বিতীয়টি সভ্যতার ইতিহাস, এবং তৃতীয়টি ধর্মের ইতিহাস। কারণ, আমরা যদি সভ্যতার ইতিহাস থেকে ধর্মের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি, তাহলে মানবজাতির ইতিহাসে তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এক অর্থে বলা যায়—সভ্যতার ইতিহাস আসলে ধর্ম বা দ্বীন ছাড়া কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বীনই সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করে।

দ্বীন, মদিনা, এবং মাদানিয়াত—এই তিনটি শব্দ একই মূল থেকে উদ্ভূত। এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, কারণ সভ্যতার প্রকৃত রূপ গঠিত হয় দ্বীন বা ধর্মীয় চেতনার ওপর ভিত্তি করে।

তবে কেবল নিজের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলেই সভ্যতার পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা যায় না। আমরা যদি আমাদের নিজস্ব দ্বীনকে জানি, কিন্তু অন্য ধর্মসমূহের মূলনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি, তাহলে আমরা মানবসভ্যতার সামগ্রিক চিত্র বুঝতে পারব না। এজন্য প্রয়োজন—সর্বজনীন দৃষ্টিতে ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান অর্জন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণীয়—আমরা নিজেদের ধর্মকে অনেক সময় পুরোপুরি জানি না। যদিও আমাদের প্রচেষ্টা আছে—আমরা আমাদের দ্বীনকে জানার চেষ্টা করি, আমাদের মক্কাকে, মদিনাকে, ও কুদসকে জানার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের দ্বীন কোথায়, কীভাবে একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে—সে সম্পর্কে আমরা অনেকাংশেই অজ্ঞ। তবুও এই জ্ঞানার্জনের প্রয়াস আমাদের আছে।

আমরা আজ একটি বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি। এই বিশ্বায়িত যুগে যদি আমরা অন্তত অন্যান্য ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, তাদের সভ্যতার ধরন এবং মানবসভ্যতায় তাদের অবদান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা না রাখি, তাহলে সভ্যতাকে সামগ্রিকভাবে বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। সুতরাং আমাদের উচিত—অন্য ধর্ম বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্তত একটি প্রাথমিক ও বোধগম্য ধারণা অর্জন করা।

ইতিহাসচেতনা গড়ে তুলতে হলে ক্রমানুসারে চারটি বিষয় জানা অপরিহার্য—

প্রথমত মানবজাতির ইতিহাস,

দ্বিতীয়ত সভ্যতার ইতিহাস,

তৃতীয়ত দ্বীন বা ধর্মের ইতিহাস,

এবং চতুর্থত পয়গম্বরদের ইতিহাস।

যদি আমরা ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে পয়গম্বরদের ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, পয়গম্বরদের ইতিহাস ছাড়া মানবজাতির ইতিহাসের অর্থবহতা সম্পূর্ণ হয় না।

তাহলে প্রশ্ন জাগে—কেন পয়গম্বররা এত গুরুত্বপূর্ণ?

এর উত্তর নিহিত আছে ইতিহাসের শুরুতেই। প্রথম মানুষ ছিলেন একই সঙ্গে একজন পয়গম্বর—হযরত আদম (আঃ)। তাই মানবজাতির ইতিহাস পয়গম্বরদের ইতিহাসের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

অতএব, পয়গম্বরদের বিষয়ে একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হলে জানতে হবে—হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পর্যন্ত, হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল পয়গম্বরের জীবন, কর্ম ও ইতিহাস। এই জ্ঞান অবশ্যই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জন করতে হবে।

কারণ এই ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনা নয়—এ ইতিহাস মানবজাতির পথপ্রদর্শক, সভ্যতার মানচিত্র এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝার চাবিকাঠি।

আমরা যদি পবিত্র কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিই, আল্লাহ তায়ালা সেখানে ঘোষণা করেছেন—

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

(লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিন রুসুলিহি)—

অর্থাৎ, “আমরা আল্লাহর কোনো রাসূলের মধ্যে বিভেদ করি না।”

এই আয়াতের অর্থই হলো—যত নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন, আমরা তাদের সকলকেই আল্লাহর পয়গম্বর হিসেবে স্বীকার করি এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনি। সুতরাং যাঁদের প্রতি আমরা ঈমান এনেছি, তাঁদের সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। অন্তত তাঁদের জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো সঠিক উৎস থেকে জানা জরুরি।

এখন প্রশ্ন হলো—কেন সঠিক উৎস থেকে পড়া প্রয়োজন?

কারণ, যখন আমরা কুরআনের সাথে অন্যান্য মুকাদ্দাস গ্রন্থের (আসমানী কিতাবসমূহের) তুলনা করি, তখন স্পষ্টভাবে দেখতে পাই—বিভিন্ন স্থানে বর্ণনাগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন। এই পার্থক্যের কারণেই আমাদের কর্তব্য হলো—যা সঠিক, তা যাচাই করে জানা। কারণ, সঠিক জ্ঞান না পেলে পয়গম্বরদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা কখনোই নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

এর পেছনে মূল কারণ হলো—অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। সেগুলোর সাথে অনেক কিছু সংযোজিত হয়েছে, বিকৃতিও ঘটেছে। ফলে সেখানে যে বাণী ও বিবরণ মূল আকারে ছিল, তা পরবর্তীতে আর অবিকৃত অবস্থায় রইল না। কিন্তু আমাদের কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে। এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ২৩ বছরের জীবনের ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুতাواتির (অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক) পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থেকে দুই মলাটের মধ্যে মুসহাফ আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই কুরআনের তথ্যই একমাত্র সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য।

আমরা যদি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে পয়গম্বরদের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব—তারা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে কোথাও স্থান দেয়নি। কারণ, তারা তাঁকে বৈধ বা সত্য পয়গম্বর হিসেবে স্বীকার করে না। এজন্য তাদের কোনো উৎসেই আমাদের নবী (সা.)-এর উল্লেখ নেই। অথচ, তারা গবেষণা করে—কিন্তু তাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান নয়; বরং কীভাবে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা যায়, কীভাবে ইসলামী শিক্ষার ভিতরে বিভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করানো যায়—এই উদ্দেশ্যেই তারা কাজ করে থাকে। এই ধারার গবেষকদের বলা হয় ওরিয়েন্টালিস্ট।

আমরা যদি তুলনামূলকভাবে পয়গম্বরদের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তাহলে আমাদের সোর্স (কুরআনুল কারীম) এবং তাদের সোর্সের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের প্রথম ও প্রধান উৎস—কুরআনুল কারীম—এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি পয়গম্বরকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে, অন্যান্য কিতাবে আমরা দেখতে পাই—পয়গম্বরদের সম্পর্কে এমন বর্ণনা রয়েছে যা তাদের মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, “ইয়াকুব (আ.) আল্লাহর সাথে পাঞ্জা লড়েছে”—এমন বর্ণনা পয়গম্বরদের সম্পর্কে একটি বিকৃত ও অসম্মানজনক ধারণা তৈরি করে। সেখানে পয়গম্বরদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাঁদের চরিত্র বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

অন্যদিকে, কুরআনুল কারীমে আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাই। এখানে শুধু পয়গম্বরদেরই নয়, তাঁদের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদেরও মর্যাদা ও প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে, হযরত মারিয়াম (আ.)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—তিনি ছিলেন আখলাকসম্পন্ন ও পবিত্র নারী, যিনি তাঁর সতীত্বকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি জান্নাতি নারী, যিনি তাঁর মূল্যবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে দুনিয়াকে সুশোভিত করেছেন। কুরআনে তাঁকে এমন সম্মান ও মর্যাদায় তুলে ধরা হয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

একইভাবে, পয়গম্বরের স্ত্রী নন এমন একজন নারী হযরত আসিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কেও কুরআনুল কারীমে সমগ্র মানবতার জন্য এক আদর্শ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর ধৈর্য, ঈমান ও আত্মত্যাগের প্রশংসায় কুরআনে বহু বাণী রয়েছে।

এই সব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়—কুরআনুল কারীম কেবল ইতিহাস নয়; এটি মানবমর্যাদা, নৈতিকতা ও আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরদের শ্রেষ্ঠত্বের এক মহাগ্রন্থ।

প্রথম নারী হযরত হাওয়া (আঃ)-এর জীবনী দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই—তাঁকেই মানবজাতির প্রথম নারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তারা উভয়ে জান্নাতে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। সামান্য একটি ভুলের কারণে তাঁদের পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই পরীক্ষাই মানবজাতির চলমান ইতিহাসে এক অব্যাহত ধারার সূচনা করেছে। কুরআনে হাওয়া (আঃ)-এর এই ঘটনাকে মর্যাদাপূর্ণভাবে, প্রশংসার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে হাওয়া (আঃ)-কে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমগ্র মানবতা তাঁর মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, সবাই সেই গুনাহের অংশীদার হবে। অর্থাৎ মানবজাতির প্রথম অপরাধের দায়ও একজন নারীর ওপর আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এমন কোনো ধারণা নেই; বরং সেখানে তাঁকে এক মহীয়সী নারী হিসেবে, মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ থেকেই আমরা শিক্ষা পাই—পয়গম্বরদের ইতিহাস জানা অপরিহার্য, কারণ তাঁরাই মানবতার শ্রেষ্ঠ উপমা।

যদি আমরা ইতিহাসচেতনাকে সঠিকভাবে লালন ও অর্জন করতে চাই, তাহলে পরবর্তী—পঞ্চম বিষয়টি—আমাদের জানতে হবে পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাত।

পয়গম্বর (সা.)-এর ৬৩ বছরের জীবন ছিল মানবজীবনের প্রতিটি দিকের জীবন্ত প্রতিফলন। তিনি কীভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁর মক্কা ও মদিনার জীবন, পারিবারিক আচরণ, শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মদিনায় একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা গড়ে তোলা—এসব বিষয়ে গভীরভাবে জানা অপরিহার্য।

মদিনার সেই সভ্যতা শুধু একটি শহর বা রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম নয়—তা এক পূর্ণাঙ্গ নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক আদর্শের প্রতীক, যা পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

পয়গম্বর (সা.)-কে পাঠ করার সময় আমাদের জানা দরকার তাঁর বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তিনি একজন বান্দা হিসেবে কেমন ছিলেন, নবুওয়তের জীবনে কেমন আদর্শ স্থাপন করেছেন, এবং কীভাবে তিনি সমগ্র মানবতার জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়েছিলেন—এগুলো গভীরভাবে বোঝা জরুরি। কারণ আমরা যদি তাঁর উম্মত হিসেবে সত্যিকার অর্থে তাঁর অনুসারী হতে চাই, তাহলে তাঁর জীবন ও চরিত্রকে জানা এবং আত্মস্থ করা অবশ্যকর্তব্য।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পয়গম্বর (সা.)-কে পাঠ করে ও ব্যাখ্যা করে।

যেমন: মুহাদ্দিসগণ পয়গম্বর (সা.)-এর জীবনকে প্রধানত তাঁর কথার মাধ্যমে জানেন। তাঁদের কাছে নবীজী এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি সারাজীবন আল্লাহর বাণী ও হাদীসের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এটি সত্য, তবে তাঁর জীবন কেবল হাদীস বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

অন্যদিকে, যারা কেবল যুদ্ধের ইতিহাস থেকে নবীজীকে অধ্যয়ন করেন, তাঁদের কাছে তিনি শুধু একজন যোদ্ধা—উহুদ, বদর, খন্দক বা মক্কা বিজয়ের মধ্যেই তাঁর ইতিহাস সীমাবদ্ধ। তাঁরা মনে করেন, নবুওয়ত পাওয়ার পর থেকেই তিনি একের পর এক যুদ্ধ ও সংঘাতে জড়িয়ে ছিলেন—এই ধারণা অসম্পূর্ণ ও একপাক্ষিক।

আবার সুফি ও তাসাউফপন্থীরা নবীজীর জীবনকে মু‘জিজা বা অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করেন—যেন পয়গম্বর হতে হলে তাঁর হাতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতেই হবে। তাঁরা বলেন, তাঁর স্পর্শে ধাতু সোনা হয়ে যেত, তাঁর দোয়ায় পশু দুধ দিত, কিংবা তাঁর হাতে পানি প্রবাহিত হতো। এই দৃষ্টিভঙ্গিও নবীজীর জীবনকে আংশিকভাবে তুলে ধরে।

আরও এক শ্রেণি আছেন, যারা পয়গম্বর (সা.)-কে কেবল ইবাদতের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, তিনি এক রাকাতে সূরা বাকারা ও অন্য রাকাতে সূরা আলে ইমরান তেলাওয়াত করতেন; রাতভর নামাজ পড়তেন; দিন-পর-দিন রোজা রাখতেন; ক্ষুধার্ত থাকতেন; অসুস্থ হলে আয়াত পাঠ করতেন। টেলিভিশনের বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনায় আমরা এমন উপস্থাপনাই দেখতে পাই—যেখানে নবীজীকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন তাঁর কোনো পারিবারিক, সামাজিক, কিংবা নেতৃত্বের জীবন ছিল না—শুধু একান্ত ইবাদতের জীবন।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের পয়গম্বর (সা.) ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—একজন নবী, নেতা, পিতা, স্বামী, শিক্ষক ও সমাজসংস্কারক। তিনি আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি তিনি সংগ্রাম করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, মানুষের দুঃখে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি সাহাবীদের সঙ্গে একত্রে বসতেন, নিজ হাতে তাঁদের খাবার পরিবেশন করতেন, কখনো দুধের গ্লাস হাতে হাতে বিতরণ করতেন। শিশুদের সঙ্গে খেলতেন, পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ব পালন করতেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করতেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—তিনি নিজেকে কখনো অন্যদের ঊর্ধ্বে ভাবতেন না। বরং বলেছিলেন, “আমার অবস্থান সকল পয়গম্বরদের ভবনের শেষ ইটের মতো।” অর্থাৎ তিনি নিজেকে সমগ্র পয়গম্বরদের শৃঙ্খলের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখেছেন।

সুতরাং, পয়গম্বর (সা.) তাঁর নবুওয়তের মাধ্যমে শুধু ইসলামের নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম উপমা ‘উসওয়াতুন হাসানাহ’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর জীবনই আমাদের জন্য পথনির্দেশ, ভারসাম্য, এবং মানবতার পূর্ণতা লাভের সর্বোত্তম উদাহরণ।

আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনকে জানতে হলে তাঁর প্রতিটি দিক, প্রতিটি অংশকে সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ তিনি আমাদের জন্য ‘উসওয়াতুন হাসানাহ’ একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। সেই উপমাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে, তাঁর জীবনকে এমনভাবে পাঠ করতে হবে, যেন তা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য নয়, বরং জীবনের পথনির্দেশ হয়ে ওঠে।

ইতিহাসচেতনার পূর্ণতা: ইসলামের ইতিহাস ও কুদসের মহিমা

ইতিহাসচেতনাকে সঠিকভাবে লালন করতে হলে আমাদের ষষ্ঠ যে বিষয়টি জানা প্রয়োজন—তা হলো ইসলামের ইতিহাস।

ইসলামের সাধারণ ইতিহাস শুরু হয়েছে নবী করিম (সা.)-এর ওফাতের পর থেকে। কিন্তু এটি কোনো স্থির ইতিহাস নয়; বরং এটি আজও চলমান এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। আমাদের জানতে হবে—কীভাবে ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

চীন, মধ্য এশিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, আন্দালুসিয়া—ইসলাম কীভাবে এই অঞ্চলগুলোতে পৌঁছল? উমাইয়া, আব্বাসীয় ও সেলজুক আমলে কীভাবে ইসলামী সভ্যতা বিকশিত হলো? ইসলাম কীভাবে এত দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং মানবসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে পারলেই ইসলামী ইতিহাসের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হবে।

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়—বাংলা অঞ্চলে ইসলাম কখন ও কীভাবে এসেছে? আমাদের সংস্কৃতিতে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল? ইসলাম এখানে কী ধরনের সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল? তার ধারাবাহিকতা আজ কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে?—তাহলে সত্যি বলতে, আমরা অনেকেই এর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে পারব না।

তাই আমাদের উচিত—আনাতোলিয়া, উসমানীয় সালতানাত, সেলজুক যুগসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামী ইতিহাস গভীরভাবে জানা। কারণ ইতিহাস আমাদের দাবি করে, সত্য জানার জন্য আমাদের আহ্বান জানায়। আমরা যদি উম্মত হিসেবে শক্তিশালী ইতিহাসচেতনা গড়ে তুলতে চাই, তবে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ও গভীর জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।

এবার আসি সপ্তম বিষয়ে—

যদি আমরা ইতিহাসচেতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে আমাদের জানতে হবে—উসমানীদের ইতিহাস, ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস, এবং আমাদের নিজ নিজ অঞ্চলের ঐতিহাসিক ভূমিকা। কারণ প্রত্যেক অঞ্চলই নিজের ইতিহাসের সন্তান। আর যদি আমরা সেই অঞ্চলকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, তাহলে অবশ্যই সেই অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে।

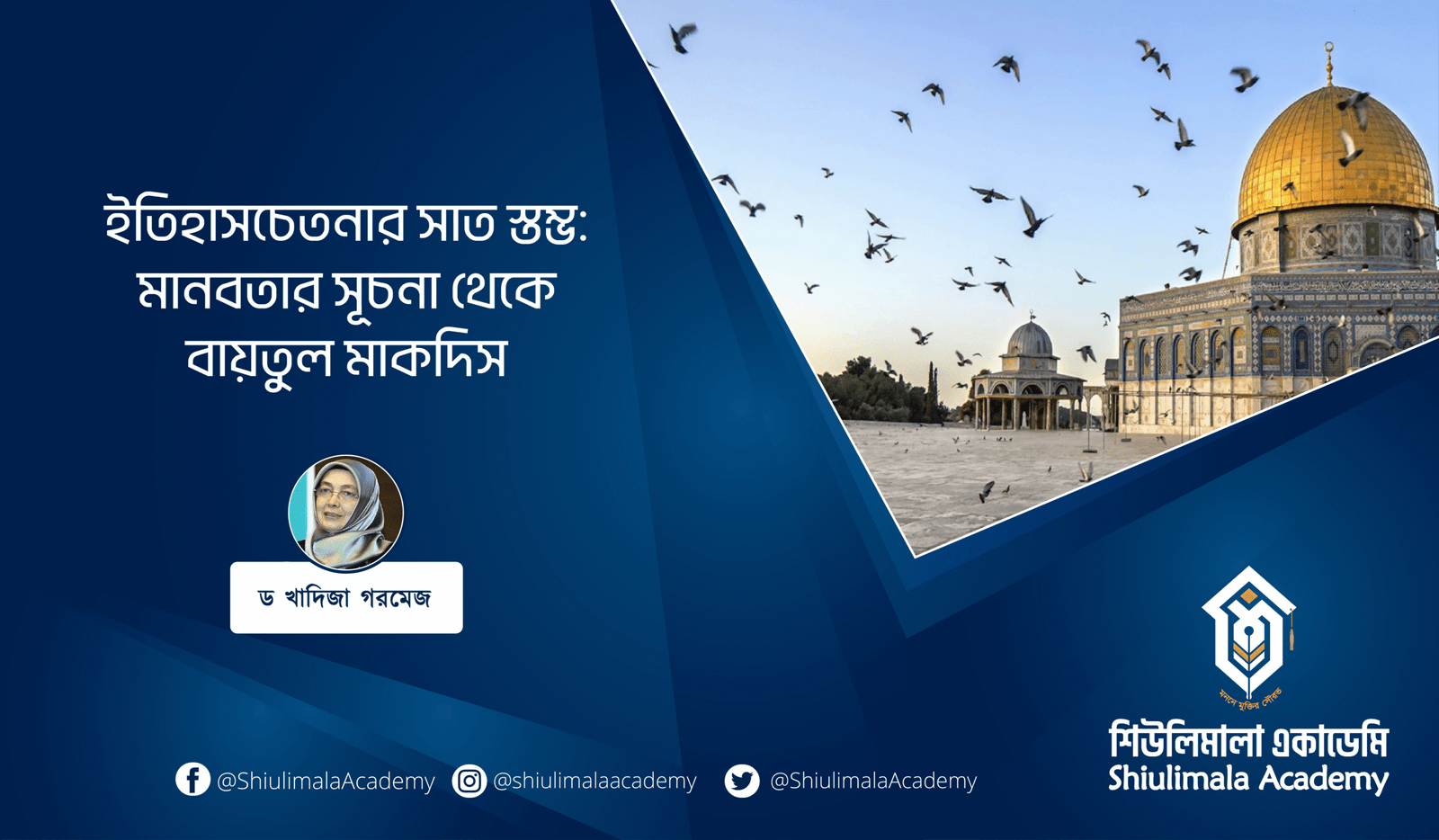

মসজিদুল আকসা: ইতিহাস, সভ্যতা ও দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু

পৃথিবীতে এমন একটি শহর আছে—যেখানে এই সাতটি আলোচ্য বিষয়ের প্রতিটির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে; এমনকি সাতটিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে সেখানে মিলিত হয়েছে। সেই শহরটি হলো বায়তুল মাকদিস।

যদি আমরা মাকদিস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করি, তাহলে মানবতার ইতিহাস, পয়গম্বরদের ইতিহাস, এমনকি আমাদের নবী (সা.)-এর ইতিহাস সম্পর্কেও এক অপূর্ণতা থেকে যাবে।

অনেকে বলবেন—“মক্কা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ”—হ্যাঁ, মক্কা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অপরিসীম মর্যাদার স্থান। কারণ সেখানে অবস্থিত কাবা—মানবজাতির প্রথম ইবাদতগৃহ। কিন্তু ইতিহাসচেতনার প্রেক্ষাপটে আজ আমরা যে শহরটির দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি, তা হলো বায়তুল মাকদিস (কুদস)।

বায়তুল মাকদিস এমন এক শহর, যা মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস এবং পয়গম্বরদের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এটি বরকতের শহর, ইতিহাসের হৃদয়কেন্দ্র।

পয়গম্বর (সা.)-এর জীবনে এই শহরটির তাৎপর্য অসীম। এক রাতে তিনি মক্কা থেকে মসজিদুল আকসায় গমন করেছিলেন—যা ইসরা ও মেরাজের অলৌকিক ঘটনার অংশ। তাই কুদস শুধু একটি শহর নয়—এটি বরকতের কেন্দ্র, শান্তির উৎস, ও মানব ইতিহাসের প্রতীক।

ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মধ্যপ্রাচ্য, আর তার হৃদয় আকসা। যখনই এই অঞ্চল শান্তি ও নিরাপত্তায় ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানও শান্ত ছিল; আর যখন এখানকার ভূমিতে অন্যায়, অত্যাচার ও যুদ্ধ জারি হয়েছে, তখন সমগ্র বিশ্বে অশান্তি দেখা দিয়েছে।

কুরআনে যেসব পয়গম্বরের (২৫ জনের নাম) উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই—যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত আদম (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.), হযরত শীস (আ.), হযরত হুদ (আ.), হযরত সালিহ (আ.) ও জুলকারনাইন (আ.)—কুদস বা তার আশেপাশে অবস্থান করেছেন। তাঁদের তাওহীদের সংগ্রামের কেন্দ্র ছিল বায়তুল মাকদিস।

মসজিদুল আকসা হলো প্রথম কিবলা, দ্বিতীয় হারাম ও তৃতীয় পবিত্র মসজিদ। আমরা সাধারণত “হারামাইন” বলি—যার অর্থ দুই পবিত্র স্থান। অনেকেই ধারণা করেন, এর অর্থ মক্কা ও মদিনা। কিন্তু ইতিহাস অনুসারে, “খাদিমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন” উপাধিটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন উসমানীয় খলিফা ইয়াভুজ সেলিম, যিনি মক্কা, মদিনা ও কুদস—এই তিনটি পবিত্র স্থানকেই পরস্পর সম্পর্কিত হারাম হিসেবে দেখেছেন।

সুতরাং, প্রকৃত অর্থে প্রথম হারাম হলো মক্কা-মদিনা, এবং দ্বিতীয় হারাম হলো আল-আকসা।

হযরত আবু যর (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে—একজন সাহাবী নবী করিম (সা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন:

“পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ কোনটি?”

নবী (সা.) উত্তর দিলেন: “মসজিদুল হারাম।”

সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন: “এরপর কোনটি?”

তিনি বললেন: “মসজিদুল আকসা।”

আবার প্রশ্ন করা হলো: “দুইটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?”

নবী (সা.) উত্তর দিলেন: “৪০ বছর।”

অর্থাৎ, এই দুটি পবিত্র মসজিদের নির্মাণের মধ্যে পার্থক্য মাত্র চল্লিশ বছর—যা তাদের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতাকে প্রমাণ করে।

যদি আমরা বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি, তবে মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, নবীদের ইতিহাস—সবকিছুর মধ্যেই একটি অপূর্ণতা থেকে যাবে।

তাই ইতিহাসচেতনা অর্জন করতে হলে কুদসকে কেন্দ্র করে কুদসকে জানতে হবে।

একটি স্লোগান প্রায়ই বলা হয়—

“মাকদিস আমাদের কাছে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর স্বপ্ন, কানুনীর উত্তরাধিকার এবং আব্দুল হামিদ খানের আন্দোলন।”

পাশাপাশি, আরেকটি শহরও আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ—মক্কা।

এই দুই শহরই শুধু ইবাদতের স্থান নয়; এগুলো আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক, আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন।

কুদস আমাদের অতীত, আর মক্কা আমাদের ভবিষ্যৎ।

এই দুইয়ের মাঝে যে সম্পর্ক, সেটিই ইতিহাসচেতনার পূর্ণতা এনে দেয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসুল (সা.)-কে মেরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে নয়, বরং মসজিদুল আকসা থেকে।

এর মধ্য দিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির জন্য এক অনন্ত বার্তা রেখে গেছেন—

যে, কুদস হলো ইতিহাস, বিশ্বাস, সভ্যতা ও মানবতার একীকরণস্থল।

পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.) এক হাদিসে বলেছেন—

“আমি হঠাৎ করে আগমন করেছি এমন কোনো পয়গম্বর নই।”

এই বাণীর অর্থ স্পষ্ট—তিনি সেই ধারার পরিপূর্ণ দানকারী, যে ধারার সূচনা হয়েছিল হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে এবং ধারাবাহিকতা পেয়েছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দ্বারা।

অর্থাৎ, নবুওয়তের এই শৃঙ্খল আকস্মিক নয়; এটি একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। পয়গম্বর (সা.) এই দীর্ঘ ধারার পূর্ণতা এনে দিয়েছেন।

যারা আজ আমাদের নবীকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না, তারাও অজান্তে তাঁর প্রেরিত সত্যের ইতিহাসে সংযুক্ত। কেননা, মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত তাঁর যাত্রা কেবল একটি অলৌকিক ঘটনা নয়—এটি ইতিহাসের অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন।

মসজিদুল আকসায় পয়গম্বর (সা.) সকল নবীর সঙ্গে নামাজ আদায় করেছিলেন—

হযরত মূসা (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহিয়া (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)—তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই নামাজ শুধু ইবাদতের প্রতীক নয়, বরং এক ঐক্যের ঘোষণা।

সেই মুহূর্তে নবুওয়তের শৃঙ্খলের সমস্ত নবী একত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, আর নবী করিম (সা.) ইমামতি করেছিলেন। তিনি যেন ঘোষণা করলেন—সব পয়গম্বরের বার্তা এক, তাদের আহ্বান এক, তাদের লক্ষ্য এক—তাওহীদ ও মানবতার মুক্তি।

এভাবেই পয়গম্বর (সা.) সমগ্র মানবতার জন্য নতুন এক ইতিহাসচেতনা প্রতিষ্ঠা করেন—একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একসূত্রে গাঁথে।

কেন আল-আকসা ইতিহাসমূল, তা এখানেই স্পষ্ট—সমগ্র মানবতার সৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস এই অঞ্চল থেকেই সূচিত হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন অঞ্চলে পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যেখানে মানুষ সেই নবীর বাণী ধারণ করার যোগ্যতা রাখে এবং তাঁর আনীত বিধান অনুসারে সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম। এই কারণেই ইতিহাসের গতিধারায় নবীগণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁরা তাঁদের অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন, এবং সেই অঞ্চলগুলিই মানবসভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয়েছে। মাকদিস ও মক্কা—এই দুই অঞ্চলই সেই ধারার প্রাচীন ও চিরন্তন প্রতীক।

যারা আলেম হতে চান, যারা জ্ঞানের পথে যাত্রী—তাদের কর্তব্য হলো বায়তুল মাকদিস ও মক্কা মুকাররমা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা, এবং এই দুই শহরের পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদয়ে ধারণ করা।

পয়গম্বর (সা.) এই দুই মসজিদের সঙ্গে আরেকটি মসজিদের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন—

মসজিদে নববী।

তিন মসজিদ: সভ্যতার ত্রয়ী প্রতীক

মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা, এবং মসজিদে নববী—এই তিনটি মসজিদ ইসলামি ইতিহাসে পরস্পরের পরিপূরক।

মসজিদুল আকসা ও মসজিদুল হারামের মধ্যকার যে সেতুবন্ধন, তা স্থাপন করেছে মসজিদে নববী।

কারণ, সভ্যতা প্রতিষ্ঠার যে বাস্তব রূপ আমরা দেখি, তা মদিনাতেই রূপ লাভ করেছিল। মদিনা হলো সেই স্থান যেখানে মক্কা ও কুদসের মূল্যবোধ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখান থেকেই ইসলামী সভ্যতার আলো সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই মসজিদে নববীকে কুদস বা মক্কা-মদিনা থেকে আলাদা করা যায় না—এটি তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এক ঐতিহাসিক সংযোগবিন্দু।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—যখন বায়তুল মাকদিস মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করেছিল।

আর যখন মাকদিস মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছে, তখন শুধু সেই অঞ্চল নয়, সমগ্র বিশ্বেই সংঘাত, অরাজকতা ও অন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মাকদিসের ইতিহাস তাই সংগ্রামের ইতিহাস—তাওহীদের সংগ্রাম, ন্যায়ের সংগ্রাম, মানবতার সংগ্রাম।

এই স্থানের প্রতিটি ইট, প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাসের সাক্ষ্য নিহিত।

তাই আমাদের কর্তব্য হলো—বায়তুল মাকদিসকে কখনোই মক্কা ও মদিনা থেকে পৃথক মনে না করা।

কারণ বায়তুল মাকদিস আমাদের অতীতের প্রতীক, আর মক্কা আমাদের ভবিষ্যতের আশা।

মাকদিসে যারা সংগ্রাম করছেন, তাঁদের সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম; তাঁদের ব্যথা আমাদের ব্যথা।

আমাদের হৃদয়ে কুদসের স্মৃতি জাগ্রত রাখতে হবে—যেন তা কেবল ইতিহাস না থেকে, এক জীবন্ত চেতনা হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত—বায়তুল মাকদিস মুক্তির সংগ্রামে আত্মিক ও বৌদ্ধিকভাবে নিজেদের যুক্ত করা, কারণ কুদসের স্বাধীনতা মানে মানবতার মুক্তি, সত্যের পুনর্জাগরণ, এবং ইতিহাসের পূর্ণতা।

আজ আমরা সবাই ফিলিস্তিনের সংগ্রাম দেখছি, কিন্তু অনেকেই মনে করি—আমাদের করার কিছু নেই। আসলে এ সংগ্রামের কয়েকটি স্তর রয়েছে—রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক এবং সাধারণ মানুষের স্তর।

প্রথমেই প্রয়োজন—এই সংগ্রামকে জাতীয় ও রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া, যেন রাষ্ট্রপর্যায়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া যায়। এটা আমাদের দায়িত্ব—যাতে এ সংগ্রাম কেবল একটি আঞ্চলিক সংকট না থেকে, মানবতার ন্যায়সংগ্রাম হিসেবে বিশ্বমঞ্চে স্থান পায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বোঝাতে হবে যে ফিলিস্তিনের সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক নয়—এটি ইসলামের সংগ্রাম, হকের সংগ্রাম। তাই প্রতিটি মানুষকে এই আন্দোলনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। এটি ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম—এটাকে সমাজে, পরিবারে, শিক্ষাঙ্গনে এবং প্রতিটি মানুষের মনে তুলে ধরতে হবে।

তৃতীয়ত, যার যতটুকু সামর্থ্য আছে—ততটুকু দিয়ে এই সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা, সচেতনতা ছড়ানো, কিংবা অন্য যেকোনো উপায়ে অংশ নেওয়া—সবই সংগ্রামের অংশ। “আমার সামান্য দিয়ে কী হবে”—এই ধারণা পরিহার করে, বরং “আমিও হকের পথে আছি”—এই চেতনা নিয়ে কাজ করতে হবে।

সবশেষে, পয়গম্বর (সা.) বলেছেন—ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।

অতএব, যারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত—তাদের জন্য দোয়া করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া—এটিও সংগ্রামের একটি রূপ।

কিন্তু দোয়া মানে শুধু “আল্লাহ, তুমি এটা দাও, ওটা দাও” নয়। আল্লাহ আমাদেরকে কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা দোয়া করে যদি কাজের দায় অন্যের কাঁধে তুলে দিই, তাহলে সেটা প্রকৃত দোয়া নয়। প্রকৃত দোয়া হলো—নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

এটি হতে হবে কাওলী (মৌখিক) ও ফেইলী (বাস্তব কর্ম) দোয়া—নিজে কিছু করে, তারপর আল্লাহর কাছে বাকি অংশ সমর্পণ করা।

আমাদের উচিত বিলাসিতা থেকে কিছুটা স্যাক্রিফাইস করা। যা খাচ্ছি বা উপভোগ করছি—তার একটি অংশ নির্যাতিত ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের জন্য ত্যাগ করা। শুধু মুখে দোয়া নয়—কর্মে দোয়া, ত্যাগে দোয়া, সহমর্মিতায় দোয়া—এই চেতনা আমাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

বায়তুল মাকদিসের কথা যখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে, তখন শুধু ঈমানী আবেগ দিয়ে নয়—সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি উপস্থাপন করতে হবে।

বিশ্বজুড়ে মাকদিসকে “সভ্যতার রাজধানী” হিসেবে ব্যাখ্যা করার অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিরগিজস্তানের কিছু শিক্ষার্থী তাঁদের অঞ্চলের সভ্যতাকে নাটক ও কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছিল—যেমন মাওয়ারাউন্নাহার অঞ্চলের পোশাক, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ব্যবহার করে তারা মাকদিসের প্রতিচ্ছবি ব্যাখ্যা করেছিল।

আন্দালুসিয়া, সমরকন্দ বা অন্যান্য ইসলামী সভ্যতার উৎসসমূহও একইভাবে মাকদিসের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত—এই সাংস্কৃতিক দিকটি মানুষকে দেখাতে হবে।

ইতিহাস জানার প্রয়োজন ও প্রস্তাবিত উৎস

ইতিহাস জানার জন্য প্রামাণিক উৎস জানা জরুরি। ইসলামী ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি রেফারেন্স হলো

“Diniyet Örgütleri Ansiklopedisi”—৪৫ খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থে কুরআনে উল্লিখিত সকল পয়গম্বরের জীবনী ও তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—কুরআনে উল্লিখিত প্রতিটি পয়গম্বরের পরীক্ষা আলাদা।

কোনো পয়গম্বরের পরীক্ষা অন্যজনের সঙ্গে মেলে না—

কারো পরীক্ষা ছিল সন্তানের মাধ্যমে,

কারো বাবার মাধ্যমে,

কারো সমাজের অন্যায় বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে,

আবার কারো পরীক্ষা ছিল সমাজের অশ্লীলতা ও অন্যায় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।

এই ভিন্নতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক গভীর হিকমত—মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ পরীক্ষা রাখেন, এবং প্রতিটি নবীর জীবন সেই পরীক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

তাই পয়গম্বরদের সম্পর্কে জানতে হলে সর্বোত্তম উৎস হলো কুরআনুল কারীম—নিজে পড়া, চিন্তা করা এবং তাফসির থেকে গভীরভাবে বোঝা।

অনুবাদ: বুরহান উদ্দিন আজাদ