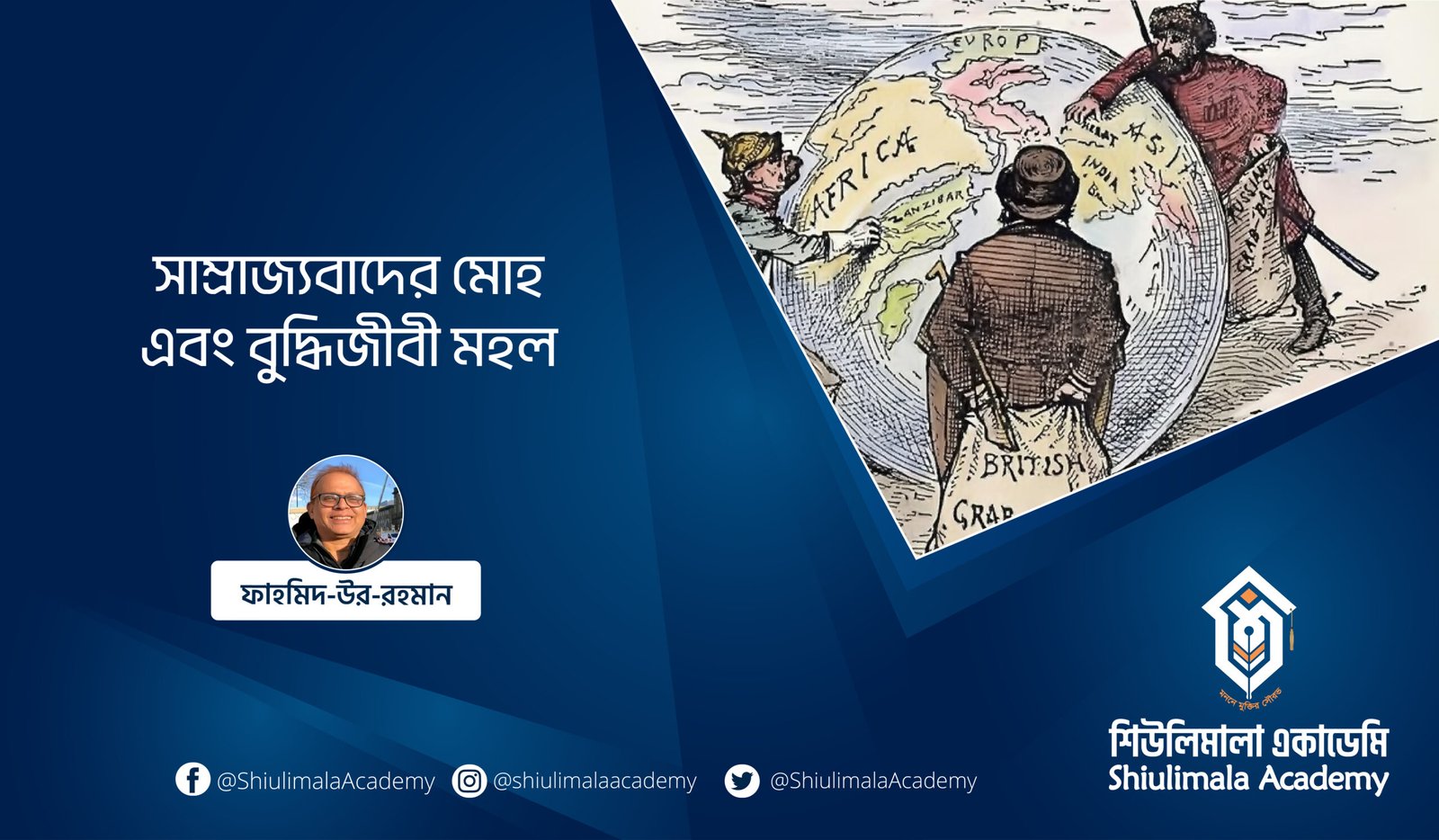

সাম্রাজ্যবাদ নানান রকমের মুখোশ পরে থাকে। সভ্যতার মুখোশ, উদার নৈতিকতার মুখোশ, গণতন্ত্রের মুখোশ, বিশ্বায়নের মুখোশ। সাম্রাজ্যবাদের হাতে অনেক সম্পদ। সে জন্য সে খুবই শক্তিশালী তাবেদার সৃষ্টি করে। সে উৎপাদন ঘটায় নানাবিধ মোহের। ফলে তার মুখোশের অভাব হয় না। যখন যে মুখোশের প্রয়োজন, সেটি পরে সে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে৷

সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা নতুন নয়। কিন্তু তার ভয়ংকর চেহারা এমনভাবে আর কখনো দেখা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদ এখন দ্রুত উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। উদোম হয়ে পড়ছে তার শরীর। কোন মুখোশেই আর কুলোচ্ছে না। হিটলারের কথা আমরা শুনেছি। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কলহ, লুণ্ঠন ও সেখানকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফাঁক গলিয়েই তৈরী হয়েছিল হিটলারের মত মানুষ। কিন্তু সেই হিটলারকেও আজ ব্যাপকতায় ও স্থায়িত্বে ছাড়িয়ে গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। হিটলারের যত না দোষ ছিল, তার চেয়ে বেশী বদনামী জুটেছে। সেদিনের ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসী মিত্র জোটের প্রপাগাণ্ডার জোরে তাকে দানব বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই দানবের চেয়ে আজকের বুশ-ব্লেয়ার ও তার ছানাপোনারা নিষ্ঠুরতা ও জঘন্য অমানবিকতায় সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের সমষ্টিগত অর্জন এমন সংকটে আর কখনো পড়েনি। কেবল মানুষ নয় এদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে প্রকৃতিও আজ বিপন্ন।

প্রগতিশীলতা বলতে আজ তাই বুঝাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এটা ঠিক প্রগতিশীলতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের কাছে প্রগতিশীলতার অর্থ দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের গোলামী করা। এক সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন সক্রিয় ছিল তখন এদেশে কমিউনিস্টদের প্রগতিশীল বলা হতো, মূলত তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধিতার কারণে। কিন্তু আজকে সেই কমিউনিস্টদের অনেকেই নানা রকম জাগতিক সুখ সুবিধার মোহে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন তাদের অবস্থান কি প্রতিক্রিয়াশীল?

এই আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রগতিশীলতার একটা মাত্রা আছে এবং সেটা হয়তো প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে অগ্রগামিতা। সেই অগ্রগামিতার পথে সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। এ প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার বিরোধিতা নেই কিংবা তাদের সঙ্গে যারা আপোষ করে ফেলেছে তাদেরকে আর যাই হোক প্রগতিশীল বলা চলে না। ইতিহাস থেকে দু একটা নজীর নেয়া যাক। রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয় বড় মাপের মানুষ। তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কার করে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা নিবারণে তার বড় ভূমিকা ছিল। সবার উপরে বহুল আলোচিত উনিশ শতকীয় বাংলার যে নবজাগরণ তার প্রধান উদ্যোক্তা পুরুষ ছিলেন তিনি। বাংলা-ইংরেজি-সংস্কৃত-ফারসী প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও এদেশে তিনি ব্রিটিশ কলোনাইজেশনকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতায় (?) তার ছিল অগাধ আস্থা। ভারতীয়দের ‘সভ্য’ করার ব্যাপারে ইংরেজের ভূমিকার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক। মোটকথা দেশাত্মবোধ বলতে তিনি ইংরেজের প্রভুত্বের সমর্থনকেই বুঝতেন। রামমোহন এদেশে বিটিশ শাসনকে মজবুত করার জন্য একদল শিক্ষিত ব্রিটিশ দালাল তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ির প্রিন্সদ্বারকানাথ ঠাকুর। এরা ইংরেজের এত অন্ধ অনুগত ও ভক্ত ছিলেন যে রামমোহনের অনুরাগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বলেছেন: ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও, না ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও। আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করবো। (বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার)

অথচ এই সব মানুষ স্বদেশ প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছে বলে ইতিহাসে জয়ঢাক বাজানো হয়েছে। এর পিছনে যে ইংরেজের হাত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই সেদিন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। রাজা ও প্রিন্স না হয়েও ইংরেজের কৃপাধন্যে এরা সেই স্তরে উন্নীত হয়েছেন। রামমোহন ইংরেজকে জবর দখলকারী হিসেবে দেখেননি। দেখেছেন ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা হিসেবে।

তার ভাষায়: Divine Providence at last in its abundant Mercy stirred up the English to break the yoke of those tyrants and to recieve the oppressed natives of Bengal under its protection… your dutiful subjects haue not viewed the English as a body of Conquerors but rather as deliverers and to look up to your Majesty not only as Rulers but also as father and protector. (English Works of Raja Rammohun Ray, Calcutta, 1921, p-470)

এই মোহের কারণ কি? সাম্রাজ্যবাদ রামমোহন, দ্বারকানাথের মত মানুষদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তা কিন্তু এদের দেখার কায়দাটিই পরিবর্তন করে ফেলেছিল। রামমোহনকে বলা হয় উদারনীতিক। কিন্তু উদারনীতিকদের অসুবিধা হচ্ছে তারা যতই আন্তরিক হোন না কেন চিন্তা ও বস্তুগত স্বার্থের দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের যে নিয়ন্ত্রণ তা তারা কখনোই ছিন্ন করতে পারেন না।

রামমোহনের কাল অনেকদিন গত হয়েছে। দুশ বছর পার হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ তার চেহারা পাল্টায়নি। দেশে দেশে লুণ্ঠন, ভূমিদখল, গণহত্যার সেই পুরনো সিলসিলা আজও চলছে। ইরাকে, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে লাখ লাখ মানুষকে তারা মেরে ফেলেছে। জাতিসংঘ পরিণত হয়েছে আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে।

এখনও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে নিয়ে মোহের শেষ নেই। এখনও এরা ওসব দেশে যেতে পারলে বা ওদের কথা শুনতে পারলে আহ্লাদিত বোধ করেন। তারা ভাবেন তাদের স্বর্গলাভঘটেছে। গত কয়েকশ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মতো নির্যাতিত দেশগুলোতে শিক্ষিত মানুষের মনে যে মোহ সৃষ্টি করেছে এর দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করা যাবে না।

গত শতকের বিশের দশকে বাঙালি মুসলিম সমাজে রামমোহনের এক ভাবশিষ্য তৈরি হয়েছিলেন। তার নাম কাজী আবদুল ওদুদ।

ওদুদ সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও জীবনাদর্শই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐ ইউরোপীয় আয়নায় তিনি স্বসমাজ ও স্বসংস্কৃতিকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যেমন করে ইসলামকে একটি ‘বর্বর, ‘অসভ্য’, ‘জঙ্গী’, ‘মধ্যযুগীয়’ ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছেন ওদুদ সাহেবের চিন্তাভাবনা তার থেকে খুব একটা পৃথক ছিল বলে মনে হয় না। তিনি আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেছেন। তার বিখ্যাত বইয়ের নাম হচ্ছে ‘শাশ্বত বঙ্গ’। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি এ বইতে আলোকপাত করেছেন কিন্তু ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠী নিয়ে তিনি গৌরব করার মত কিছু লিখতে পারেননি। সর্বত্রই ইসলামের প্রতি এক গভীর ক্ষেদোক্তি। যেন ইসলামই বাঙালি মুসলমান তথা মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ। তার বহু সমালোচিত প্রবন্ধ ‘সম্মোহিত মুসলমান’ এ তিনি লিখেছেন : ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। সুতরাং এই ব্যর্থতার জঞ্জালকে অপসারণ করতে হলে ইসলামী নীতি ও শাস্ত্রের বোঝাকেই (1) সরিয়ে ফেলা হচ্ছে তার পরম আরাধ্য। ওদুদ সাহেবের ভাষ্য এরকম জানি। প্রতিপক্ষের এখানে একটি শক্ত জবাব আছে। তার উক্তিতে দাঁড়াবে, ‘আমাদের যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অথবা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ, তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে। আর সে ধর্মশাস্ত্র যে অপৌরুষেয়- revealed-এরই পরিবর্তন হবে নাকি?’ সম্মানপুরঃসর প্রতিপক্ষকে নিবেদন করতে চাই, হাঁ এই কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। ওদুদ সাহেবকে সমর্থন করবার মত লোকের অভাব নেই এদেশে। মুসলিম সমাজের এই অংশই সাম্রাজ্যবাদের সমব্যথী। মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও চেতনার দিক দিয়ে তারা পশ্চিমের আধিপত্যকে লালন করে চলেছেন। আজকের মুসলিম সমাজে সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন বিস্তারে এরাই হচ্ছে ভ্যানগার্ড।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলোনিয়াল ব্যবস্থাকে সংহত করবার জন্য বাংলার রেনেসাঁসের দরকার হয়েছিল ব্রিটিশরা ছিল এর প্রোডিউসার, বাঙালি বাবুরা ছিল কনজিউমার। এই রেনেসাঁসের সূত্র ধরেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত বড় মাপের বৃদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, সংস্কারক ও সাহিত্যিকদের উত্থান আমরা দেখতে পাই। এরা সব রকম যোগ্যতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না। ইংরেজের পরাধীনতাকেই এরা স্বাধীনতা বলে চালিয়েছেন। শুধু পরাধীনতা নয়। সমাজে যে শোষণ চলছে তার ব্যাপারেও এরা ছিলেন নিস্পৃহ। এদেশে ইংরেজ শাসনকে মজবুত করতে এই বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও ইংরেজের প্রশ্রয়ে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। এদের একজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন। ঘুণাক্ষরেও তিনি চাননি ইংরেজ রাজের অবসান হোক। কেন চাননি সেটিও তিনি বলিষ্ঠভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন: ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে, যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না। (বঙ্কিম রচনাবলী, পৃষ্ঠা- ২৪০-৪১)

এই যে ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের ‘সভ্য’ বানাবার কসরত করেছেন, নতুন কিছু শুনিয়েছেন বা বুঝিয়েছেন, নতুন আলো এনে উজ্জ্বল মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করেছেন এর জন্য কৃতজ্ঞতার কোন অভাব নেই। ভাবটা এমন ব্রিটিশরা না এলে আমরা ‘সভ্য’ হতে পারতাম না, একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যেতাম। ব্রিটিশরা আসার আগে এই উপমহাদেশে একটা উন্নত সভ্যতা ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা ঐ ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। যে সভ্যতা তাজমহল, ফতেহপুর সিক্রি গড়ে তুলেছিল, যেখানে তৈরী হয়েছিল আমীর খসরুর মত কবি, আবুল ফজলের মত পণ্ডিত, তা কি এসব নব্য আলোকপ্রাপ্তদের মনে রাখা সহজ ছিল? মোটেই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও রাখতে পারেননি। তার উপলব্ধি স্থানীয় মানুষদের উপকারের জন্য এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক সামাজ্যবাদী লর্ড মেকলের মত থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ইংরেজ আগমনের ‘মঙ্গলময়’ দিক সম্পর্কে রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথরা যা ভেবেছিলেন পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রও সেই ধারায় ভেবেছেন আর কি। মজার ব্যাপার হচ্ছে সুদূর ইউরোপে বসে কালমার্কস ভারতে ইংরেজ শাসনের ভয়াবহ রূপটি বুঝতে পারলেও ইংরেজের আলোয় আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি বাবুরা বুঝতে পারেননি। সেই ১৮৫৩ তে কালমার্কস লিখেছিলেন: The whole rule of Britain in India was swiuinn, and is to this day.

বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় অগ্রসর চিন্তার মানুষ। তাকে বলা হয় ঋষি। এই সব বিপুল আয়োজনের মধ্যেও তিনি সাম্রাজ্যবাদকে যথাযথভাবে চিনতে পারেননি। এই না পারার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই তাদের ছাঁচে ঢেলে এই ‘অগ্রসর চিন্তার মানুষকে’ নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়েছিল। না হলে হাতে পায়ে শিকল পরা এই গোলামীর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেতাম না: ‘১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃংখলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন; এমন কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকামী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকামী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।’ (বঙ্গদেশের কৃষক)

ইংরেজ শাসনকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে এটা বঙ্কিমের একটা সুপরিচিত বক্তব্য। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে খোলাখুলি মাঠে নেমেছেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজের কীর্তি। তারাই চালু করেছিল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই ছিল এদেশে ইংরেজের শক্তির উৎস আবার সব রকমের শোষণ-শাসন নীতি এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকর হলেও এর উপর তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ গড়ে উঠেছিল, যারা ছিল ইংরেজের উচ্ছিষ্ট ভোজী। সেই বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিম সেই সমাজের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেননি। শুধু তাই নয় ইংরেজ প্রভুকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাস ভাজন বলে চিহ্নিত করাও স্বপ্নের বাইরে ছিল তার। কেননা তিনি ইংরেজের অমঙ্গলকামী নন এবং এটাও তার উপলব্ধি বটে ইংরেজের মঙ্গল এবং ঐ বঙ্গ সমাজের মঙ্গল এক ও অভিন্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ নিয়ে রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই রকম কথা বলেছেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদেরও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি লিখেছেন জমিদারী উঠে গেলে গাঁয়ের লোকেরা জমি নিয়ে লাঠালাঠি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে মরবে। (প্রমথ চৌধুরীর ‘রায়তের কথা’ বইয়ের ভূমিকা)। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় সাম্রাজ্যবাদের মোহ থেকে মুক্তির ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এখনো তো ঐ মোহ আছে। তখনকার মোহ ছিল চাকরি বাকরি। কলকাতায় থাকা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিতরণ করা নানা রকম আলোয় আলোকিত হওয়া। এখন এই মোহের রূপ বদল হয়েছে, চরিত্র বদল হয়নি। নগদ নারায়ণ, বস্তুগত সুবিধা থেকে শুরু করে বৃটেন, আমেরিকায় বসবাস সবই এর মধ্যে বহাল তবিয়তে মিশে আছে। সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটেনের আর একটা জিনিস দরকার ছিল। সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। ব্রিটিশরা আসার আগে এই জিনিসটা ভারতবর্ষে ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাই ‘ঋষি’ ও ‘সম্রাট’ বঙ্কিমের শিল্প নিপুণতা দিয়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার পথ খুলে দিল। ‘আনন্দমঠ’, ‘রাজসিংহের’ মতো উপন্যাসগুলো যে দেশাত্মবোধের জন্ম দিয়েছে তা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত না হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। ফলে ভারত ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে গেছে। আনন্দমঠের সেই বিখ্যাত ভাষ্য উদ্ধার করছি: মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি ইংরেজের হইয়া লড়িল। হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে হিন্দু অত্যন্ত প্রভুভক্ত।

এই যে ইংরেজকে মিত্র মনে করা এবং মুসলমানকে শত্রু জ্ঞান করা এর পিছনে যুক্তিটা কি? এই যুক্তির পিছনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ইংরেজের সহযোগিতা নিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন, যার লক্ষ্য ভারতবর্ষব্যাপি এক হিন্দু ধর্মীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। বলা বাহুল্য এই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ ও তার শিষ্যরা সশস্ত্র লড়াই করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই লড়াইয়ের মধ্যে একধরনের দেশাত্মবোধের প্রকাশ রয়েছে কিন্তু উদার মানবিকতার অনুপস্থিতিও ভয়ানকভাবে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রচিন্তায় মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। এটাকে কোন সেকুলার চিন্তা বলা যাবে না। সাহিত্য সম্রাটের ‘মুসলমান প্রীতির’ নিদর্শন স্বরূপ তার একটা লেখার নমুনা দেয়া যেতে পারে: ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকদের নয়ন পথের পথিক হইবে- কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়। অতি দুৰ্দ্দম, অজেয়। ক্রিয়া বাড়ীতে কাক আর কুকুর, আদালতে মুসলমান। (বাংলা ১২২৭সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা ৪০১ দ্রষ্টব্য)। ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃত্ব করবে এরকম একটি ঘোষণাকে ফ্যাসিবাদী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা যায় না। এই একগুঁয়ে মনোভাবের জন্য জিন্নাহর মতো উদারনৈতিক নেতাও কংগ্রেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা ভারতবর্ষীয়দের জন্য কতটা ক্ষতিকর সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য কি পরিমাণ সুখকর হয়েছে এবং হয়েছে তা পরিমাপ করা সত্যই কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতটুকু বলা যায় তিনিই বঙ্গীয় হিন্দু রেনেসাঁর মধ্যমণি, শেষ্ঠতম ফসল। তার সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্যে বাংলা ভাষা বহির্বিশ্বে বিপুল পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু এদেশে যে সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবার বিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী হতে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি তার একটি। সামন্ত জমিদার-বুর্জোয়ার মিশ্র পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছিলেন। ব্রিটিশের জুলুম অবিচার তার কবিমনকে মাঝে মাঝে কিঞ্চিত নাড়াও দিয়েছে সত্য, এমনকি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি নাইটহুড ত্যাগের মতো সিদ্ধান্ত নেন। তার পরেও ব্রিটিশ অনুরাগ ছিল তার মজ্জাগত। বঙ্গ ভঙ্গ রদ করায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে কৃতজ্ঞ কবি ‘জনগণ মন অধিনায়ক’ প্রশস্তিটি রচনা করেন।

২৩-১-১৩১৫ তারিখে নির্ঝরিনী সরকারকে এক চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যথাযথ নয় বলে মত দেন। আবার রমাঁরলার কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানান। রামমোহনের মোহের সাথে রবীন্দ্রনাথের মোহের তফাৎ নেই। রামমোহনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরের মানুষ কিন্তু ব্রিটিশ আনুগত্যে ও ব্রিটিশের প্রসন্নতায় তার মন একই রকম রক্তিম হয়ে ছিল। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস পথের দাবী যখন ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ‘তোমার পথের দাবী’ পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে… ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করার এটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলুম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে নিয়ে কবির এই মুগ্ধতার যেন শেষ নেই। সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষীয়দেরকে শোষণ তো করেছেই, লাঞ্ছিত ও অপমানিতও কম করেনি।

ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষীয়দেরকে দাস হয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু সেই দাসত্বের বিরুদ্ধে কবি কথা বলতে পারছেন না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেদিনকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইংরেজরা এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। মুখ করে তাই স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়নি।

তাদের পক্ষে বড় রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে সে আন্দোলন পরিহার করে ভুবন ডাঙ্গায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব দেন এবং সেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার জন্য ‘আমার সোনার বাংলা, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ প্রভৃতি গানও রচনা করেন। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের এই মনোপরিবর্তনে ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল। এর পরেই আসে নোবেল প্রাইজ। তারপর থেকে তিনি বিশ্বমানবতার তত্ত্ব প্রচারে নিবিষ্ট হন। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে তিনি লেখালেখিও শুরু করেন। তার ‘রাজকুটুম্ব, ঘুষোঘুষি, স্বদেশী ও স্বাবলম্বন, স্বদেশী সমাজ’ প্রভৃতি প্রবন্ধ তার প্রতিক্রিয়াশীলতার নজীর। ব্রিটিশ শাসনের স্বপক্ষে তিনি লিখেছিলেন ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাস। এখানে স্বদেশী বিপ্লবীদের আন্দোলনের অন্যায্যতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এর শত শত কপি কিনে নিয়ে বিভিন্ন জেলখানায় আটক স্বদেশী বিপ্লবীদের মাথা ধোলাই করার জন্য বিতরণ করত এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামেগঞ্জেও নাটক আকারে অভিনয় করাতো।

সাম্রাজ্যবাদের এই বন্ধন মুক্তি আজও আমাদের ঘটেনি। সাংস্কৃতিক অর্থেও না। অর্থনৈতিক অর্থেও না, এমনকি রাজনৈতিক অর্থেও না। এর কারণ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি। সে দুর্দমনীয়। রামমোহনের কালে, রবীন্দ্রনাথের কালে সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আজও বহাল তবিয়তে টিকে আছে। সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা ও দর্শন আজও পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ঐ চিন্তার নাম হচ্ছে পুঁজিবাদী উদার নৈতিকতা। এই উদার নৈতিকতার জালে আটকে আছে দুনিয়ার তাবৎ নির্যাতিত দেশগুলোর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, শিক্ষিত শ্রেণী। এই উদার নীতিকরা সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষ শক্তি। আগেই বলেছি এই উদার নৈতিকতা একটা মুখোশ। এরা মানুষের অধিকারের কথা বলে বটে, কিন্তু স্বাধীনতার কথা বলে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। কারণ সেখানে ঝুঁকি থাকে। আসলে পশ্চিমা উদারনীতির চর্চা সমাজের সুবিধাভোগী অংশের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর মহারথীদের উদারনৈতিকতা তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রূপ নেয়নি। বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকে ও পরে আরো অনেক কবি সাহিত্যিক আধুনিকতার নামে নানা ধরনের হৈ হুল্লোড় করেন। পাশ্চাত্য উদ্ভূত নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা চেতনাকে নিজেদের মত করে সাহিত্যে উপস্থিত করেন বটে কিন্তু তা কখনো জনগণের মুক্তির কিংবা সাম্রাজ্যবিরোধিতায় দাঁড়ায়নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের অনুমোদন এত শক্তভাবে বিদ্যমান যে এটি একটা স্ট্যাটাস সিম্বলে পরিণত হয়েছে।

কারো পুত্র বা আত্মীয় যদি স্ট্যাটাসে থাকে তাহলে যেন জাতে উঠতে সুবিধা হয়। এই কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সবাই তেড়ে আসবে। আজকালতো কাউকে ‘মৌলবাদী’, ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ আখ্যা দিতে পারলে কাজ অর্ধেক হাসিল। কারণ প্রতিপক্ষের মুখ আগেই বন্ধ করে দেয়া যাবে। এদেশে রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও একই বদনাম নিয়ে বিদায় হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিতুমীর। তাকে জীবন দিতে হয়েছিল। নজরুল কিছুটা এগিয়েছিলেন। তাকে কারাবাস করতে হয়েছিল। তাই বলেতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেমে থাকবে না। কারণ ও জিনিসটা মানবতার শত্রু। মানবতার মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতেই হবে।

এ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলতে হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পূর্বতন অভিজ্ঞতা বলছে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও তার ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্তি। এটা না হলে এক পাও এগুনো যাবে না। দ্বিতীয় কথা জনগণকে সাথে নিতে হবে। জনগণকে সাথে নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। লক্ষ্য থাকবে দেশের ভিতরে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার যে শাসক শ্রেণী তাদেরকে পরাভূত করে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ হতে পারে ইরান। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যে রাজতন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা একালের একটা বড় দৃষ্টান্ত। তিনি যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন, যা ছিল একাধারে সাহসী, জনসম্পৃক্ত, মেরুদণ্ডসম্পন্ন, দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্তর্জাতিক, দেশের মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে বিছিন্ন নয়। অথচ নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখানে বোধ করি ছোট আকারে হলেও উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত আছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কেমন হওয়া উচিত এবং কোনপথে এগুনো দরকার।